-

- 2024年4月19日

-

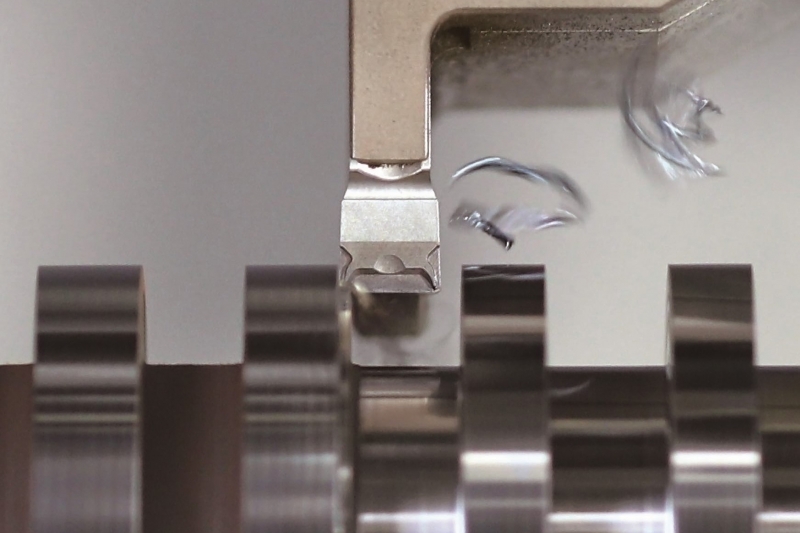

京セラは独自の特殊形状により、高精度で安定した小径穴あけ加工が可能なソリッドドリルを開発した。加工時に穴曲がりを防ぐマージンと呼ばれる形状をドリル先端に3組、同中間部に2組設けた。ドリルとしては珍しい形状で、直進安定性と切りくず排出性を両立した。鉄や鋳鉄、半導体製造装置部品の素材として採用されるステンレス加工にも対応。幅広い加工現場での利用を見込む。

新開発の「KDA Mini」は、従来ラインアップにはなかった直径1ミリ―2・9ミリメートルの穴あけ加工に対応する。切れ刃の冷却と切りくず排出性を高めるクーラントホール付きで、特殊形状を採用した製品「タイプC」を60型番、同ホールなしの「タイプN」を40型番用意。加工深さは8D(径の8倍)まで対応する。

タイプCはドリルの部位によってマージンの数を最適に配置した。ドリル先端は3組にしたことにより、切削抵抗が大きく、工具の揺れが発生しやすい穴あけ序盤の加工でのドリルの直進安定性を高めた。

中間部はマージンの数を2組にしてチップポケットを大きくし、切りくず排出性を向上。これらにより一般品と比べ、加工時の穴曲がりや穴位置ずれを抑制しやすいという。

またタイプNも含めて、潤滑性や耐溶着性に優れた窒化アルミニウムクロム系層と耐摩耗性に優れた窒化チタンアルミ系層を多層積層化した特殊コーティングを施し、他社従来品と比べ約2倍の工具寿命を実現した。

- 2024年4月19日

-

- 2024年4月16日

-

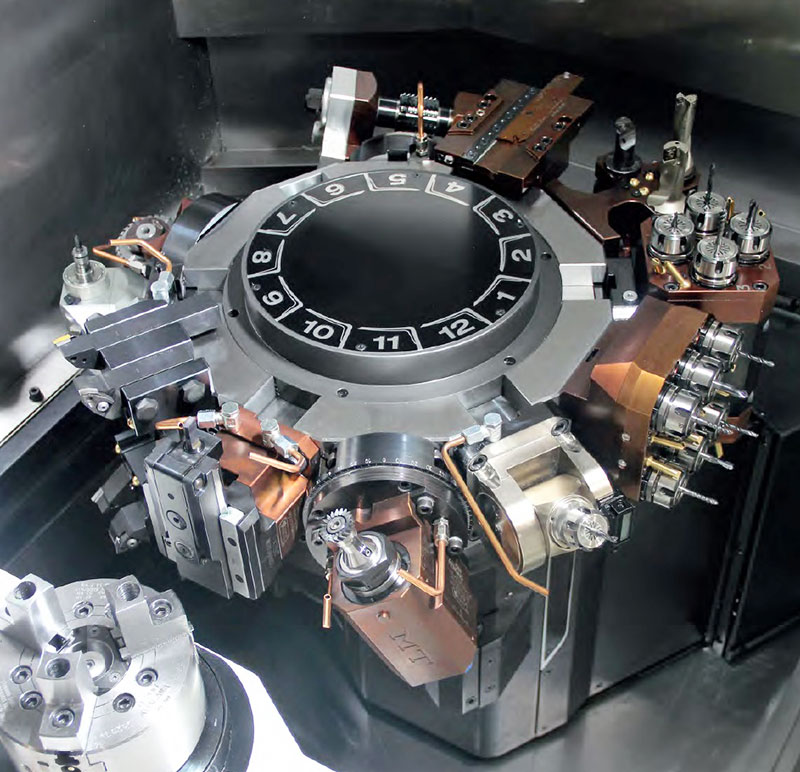

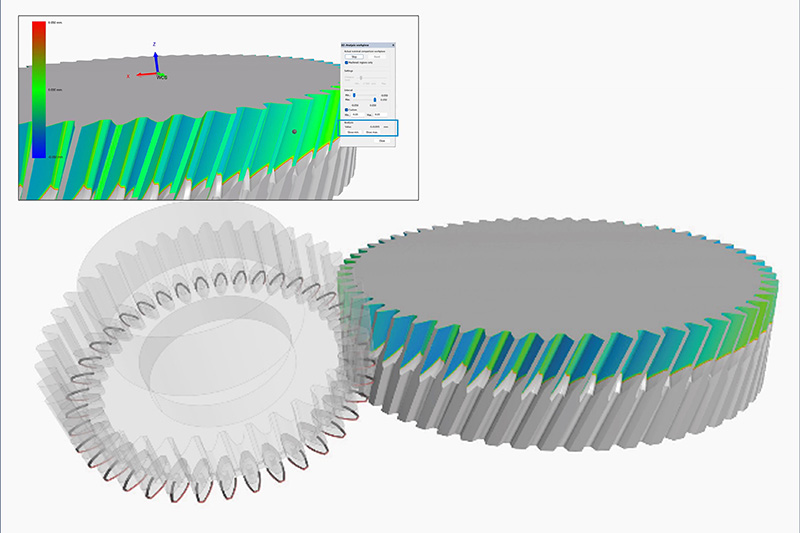

データ・デザインは、解析時間が短く、ギア加工にも対応する切削解析ソフトウエアを発売開始した。

従来解析手法の有限要素法(FEM)では数日かかる解析を、独自のアルゴリズムによって数十分で実施できる。電気自動車(EV)化で増えるギアスカイビング加工の需要を取り込むとともに、解析の短時間化により解析ソフト導入のハードルを下げることで国内市場を深掘りする。

発売したのは独Tetralytix(テトラリティクス)が開発した「Toolyzer(トゥーライザー)」で、日本国内向けにデータ・デザインが日本語化した。同ソフトの国内販売は初めて。

一般的な切削解析に用いるFEMではなく、3方向デクセルモデルという手法を用いた独自のアルゴリズムで解析。FEMではほぼできなかったギア加工の解析にも対応する。

3次元形状加工時の切削工具の複雑な動きを再現し、個々の刃先にかかる応力を高精度に解析する。切削工具の各部分と加工対象物(ワーク)の距離などが分かるため、加工の最適条件の算出や切削工具の試作・開発に要する時間を短縮できる。

また、複雑なスローアウェイ(刃先交換型)工具なども短時間で解析可能。解析時間の短縮で製造プロセス開発のデジタル化を推し進める。切削工具や工作機械のメーカーのほか、切削加工を行う部品加工会社向けに広く提案する。

データ・デザインは、製造業向けのコンピューター利用設計・製造(CAD/CAM)、コンピューター利用解析(CAE)や、3次元技術を用いた閲覧システムなどの開発、販売を手がける。

- 2024年4月16日

-

- 2024年4月15日

-

エンシュウは中国・青島市の工場で、主軸40番台の横型マシニングセンター(MC)の生産開始について検討を始めた。早ければ2024年中にも始めたい考え。「基本的に地産地消」である中国市場に向けて、現地生産によりコスト競争力向上やリードタイム短縮を図ることで、市場を深耕する。

エンシュウは中国で主軸30番台と40番台の立型MCを生産しているが、同型機種は現地メーカーとの競争が激しくなっている。ただ横型MCは現状でも日本製に優位性があると見て、現地生産の検討を進める。

中国では自動車メーカーが自前で工作機械や周辺装置をシステムアップする事例が増えており、エンシュウが得意とする部品の量産加工用ラインの受注が伸び悩んでいる。そのため自動車業界向けであっても、ライン一括以外の商談を増やすために機械単体の製品群の拡充が必要になっていた。

横型MCの現地生産に伴い、日本国内と同様に汎用機の販売体制も強化する。

中国に限らず市場性や価格帯を考慮してタイやベトナムの工場の活用を進める。22年に発売した小型MC「セービングセンタ」シリーズの2機種は、23年10月に日本からタイ工場での生産に切り替えた。今後タイ工場は拡張も視野に入れる。

一方で、5軸加工機などの付加価値の高い商品は引き続き日本国内で生産する。

- 2024年4月15日

-

- 2024年4月12日

-

ニデックマシンツールは、門型5面加工機用アタッチメントの一つで、小型ながらも高速加工が可能なユニバーサルヘッド(UH)を開発した。全体設計を見直したことで、体積を同社従来品比約20%縮小。工具と加工対象物(ワーク)がより接近でき、高品位の仕上げや高効率加工が可能となる。鋳物の重切削から金型高精度仕上げまで、幅広い加工の自動化と省人化につながる点を訴求し、拡販する。

従来のUHでは体積が大きいために工具がワークに近づけず、対応可能な加工の工程や精度に制限があった。

新開発のUHは、全長655ミリ×幅490ミリ×奥行き306ミリメートル。

工具を取り付ける傾斜軸の突き出し部分を長くして主軸の剛性も高めた。これにより、短小工具も長尺工具も使えるようになり、荒加工から仕上げ加工まで幅広い加工に対応できる。

またワーク内部を加工する際、その側面にUHが220ミリメートルまで接近できる設計とし、小型や薄型のワーク、奥深い角部の細かな加工も実現した。

主軸回転速度は最大毎分6000回転、主軸出力は15キロワット、主軸最大トルクは341ニュートンメートル。各軸の割り出し時間の高速化やアタッチメントの剛性を高めたことなどにより、加工時間の短縮、生産性の向上を図った。

- 2024年4月12日

-

- 2024年4月10日

-

不二越は主力製品の一つである切削工具の生産能力を増強した。米国子会社のナチツールアメリカに、約20億円を投じて新たな生産設備を導入した。高精度・長寿命を特徴する超硬ドリルの生産能力を従来比約4倍に高めた。航空機関連分野をはじめ、現地での旺盛な超硬ドリル需要を取り込む。

研削盤やコーティング炉などの設備を導入し、2023年12月に稼働を開始した。

米国では航空機や住宅・インフラ、電機・電子の需要増加に伴い、航空機や建設機械、半導体製造装置などの部品加工に使われる超硬ドリルの需要拡大が見込まれる。

そのため「アクアREVOドリル」など売れ筋の超硬ドリル商品の現地での生産能力を増やし、速やかに供給できる体制を構築。短納期化により、シェア拡大を狙う。

不二越は24年11月期連結業績予想で、工具事業の売上高として前期比1・3%増の345億円を計画する。切削加工時に発生するバリを極小化し、バリ取りの二次加工が不要な「バリレスシリーズ」をはじめとする切削工具の拡販により、計画達成につなげる方針だ。

- 2024年4月10日

-

- 2024年4月9日

-

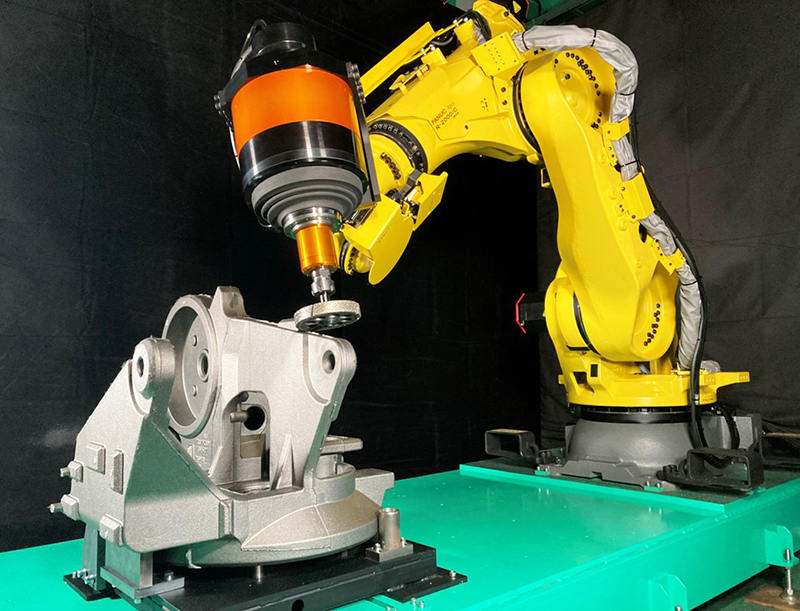

FINESYSTEMは、大型の鋳鉄鋳物やアルミニウムダイカスト品のバリ取りに特化したロボットシステムを開発した。強固なバリを除去するため、同システム用に高トルクのスピンドルを内蔵したアタッチメントと工具ホルダーを開発し、搭載。電気自動車(EV)部品への応用が見込まれる大型のアルミダイカスト「ギガキャスト」製品への適用も視野に入れる。

開発したアタッチメントは、装着した工具がバリの形状に合わせて追従して動く独自の「エアフロート機構」を搭載。加工対象物(ワーク)を削らずにバリだけを取り除く。ロボットティーチングの簡略化も可能。スピンドルの回転数は毎分最大1万5000回転。ホルダーは工具の固定機能と自動交換機能を備える。

大型の鋳物のバリ取り工程は一例として、プレス機で不要部をせん断加工した後、作業者がハンドツールで処理する。

同アタッチメントを用いたロボットシステムであれば、これら一連のバリ取り工程を工具交換しながら集約可能。丸鋸で切断、ダイヤモンドホイールやエンドミルでの粗引き、ロータリーバーでの仕上げまでを完結する。

想定するワークは、鋳鉄が産業機械用フレームや自動車・建設機械用駆動部品などで、アルミはEV用車体部品など。ユーザーの反応を見て、専用機への搭載や標準仕様のロボットセルの開発も進める。

- 2024年4月9日

-

- 2024年4月8日

-

MOLDINOは、高硬度鋼加工用高送りラジアスエンドミル「エポックハイハードラジアス」シリーズに、刃径が1ミリメートル未満の荒加工用小径エンドミル「EHHRE―TH3 mini」を追加して発売した。冷間鍛造金型や小型精密金型などの高硬度鋼を高能率加工できる。

独自の高剛性設計を採用した。高硬度鋼の荒加工ではボールエンドミルなどと比べて削り残しを少なく、早く工具を送ることができる。燃料電池セパレーター向け金型など高硬度鋼を活用した小型精密金型での活用を見込む。

刃先が0・5ミリ―0・8ミリメートルで18アイテムを展開する。また同シリーズの「EHHRE―TH3」では、刃先が1・5ミリメートルの4アイテムも追加して発売した。

同シリーズに刃先が1ミリメートル未満の仕様を追加するなど品ぞろえを拡充し、高能率荒加工需要を取り込む。

- 2024年4月8日

-

- 2024年4月5日

-

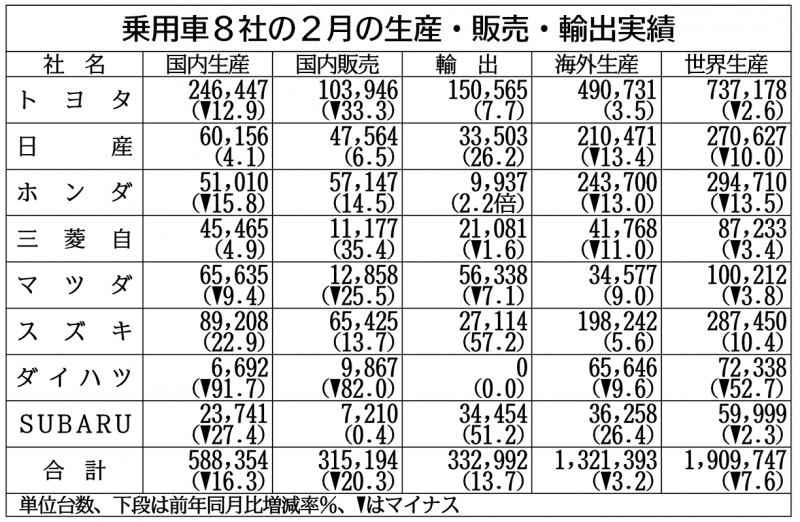

乗用車メーカー8社が発表した2月の生産・販売・輸出実績によると、8社合計の世界生産台数は前年同月比7・6%減の190万9747台で、2023年1月以来13カ月ぶりの減少となった。国内ではダイハツ工業や豊田自動織機の認証不正問題、能登半島地震による部品調達の遅れ、海外では中国の春節(旧正月)休みによる工場稼働日の減少と競争の激化といった影響を受けた。世界生産台数はスズキを除く7社が前年同月を下回った。

トヨタ自動車は世界生産が14カ月ぶりに前年同月を下回った。国内生産はダイハツと豊田自動織機の認証不正の影響で前年同月比12・9%減。海外は中国が春節休みと競争激化で同41・5%減の7万545台となったが、欧州の生産が回復したほか北米も堅調だったため海外生産全体では2月として過去最高だった。

ホンダは能登半島地震による部品調達の遅れにより国内生産が同15・8%減、中国の生産が同49・2%減となり、6カ月ぶりに世界生産を減らした。日産自動車は中国やタイ、アルゼンチンなどで海外生産が減少し、世界生産は5カ月ぶりに前年同月を下回った。

認証不正による出荷停止の影響が大きかったダイハツは、国内生産が同91・7%減、国内販売が同82・0%減となった。

世界販売はトヨタが国内と中国の減少などで同6・9%減の71万9630台となった。一方、ホンダは同5・5%増の28万3591台、日産は同8・4%増の28万7493台。両社とも国内、北米、欧州が堅調で、7カ月連続で前年同月を上回った。

スズキはインドの生産が2月として最高となり、国内の新車効果もあって、世界販売が2月として過去最高の同11・5%増の28万8140台だった。

- 2024年4月5日

-

- 2024年4月4日

-

ミスミグループ本社はオンライン機械部品調達サービス「meviy(メビー)」において、角物切削加工の研削加工およびバフ研磨の自動見積もりを始めた。機械部品の加工方法として需要の高い表面加工方法を自動見積もりの対象に加えることで、顧客の利便性向上につなげる。

機械部品は研削加工や、バフと呼ばれる研磨道具を用いてワーク(加工対象物)表面を滑らかにするバフ研磨を実施することで精度を高められる。従来はメビーを通じて部品加工を実施後に、研削加工などは別途外注する必要があった。それを今回、見積もりから発注までを一気通貫で手配できるようになり、幅広いシーンで活用できるようにした。

ミスミグループ本社は難易度の高い高精度品の自動見積もり機能の新規開発や、生産体制の強化を実施することで今回のサービス提供を可能にした。

- 2024年4月4日

-

- 2024年4月2日

-

日本工作機械工業会(日工会)が発表した2月の工作機械受注実績(確報値)は、前年同月比8・0%減の1142億800万円と、14カ月連続で減少した。前月比は2・9%増で2カ月ぶりの増加。日工会の稲葉善治会長(ファナック会長)は「依然として緩やかな調整局面の中で、横ばい気味に底堅く推移している」との見方を示した。

地域別の受注額は中国が前年同月比22・4%減の228億1900万円だった。14カ月連続で前年割れとなったが、4カ月連続で220億円を超え底堅さも見られた。2月中旬の春節(旧正月)時期を踏まえた1―2月期では前年同期比14・8%減だった。

稲葉会長は中国の受注状況について「一部会員から底入れしつつあるのではとの見方が示されている」と述べた。一方、「3月上旬の(中国の国会に当たる)全国人民代表大会を終えても本腰の入った政策のテコ入れが感じられず、停滞感が払拭できていないとの意見もある」とし、まだら模様との認識を示した。

米国を中心とする北米は前年同月比10・1%増の256億4500万円と3カ月ぶりに増加。伸び率では5カ月ぶりに2ケタを超えた。業種別では航空機・造船・輸送用機械が同51・8%増の47億円と好調な一方、自動車が同25・7%減の22億円。稲葉会長は電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)、ガソリン車の需要が入り混じり「北米の自動車関係は少し計画の見直しを迫られているのではないか」とした。一方、インドは自動車で大型受注が続くなどして、同93・5%増の51億5900万円だった。

同日発表した4―6月期の工作機械受注予測DI(「増加」と答えた企業の割合から「減少」と答えた企業の割合を引いた値)は、1―3月期から11・0ポイント改善のマイナス8・2となり、2023年終盤に高まった先行きへの懸念は緩和されたようだ。稲葉会長は「受注が底を打っていると感じる会員が非常に増えたことを表している」との考えを述べた。

- 2024年4月2日

-

- 2024年3月29日

-

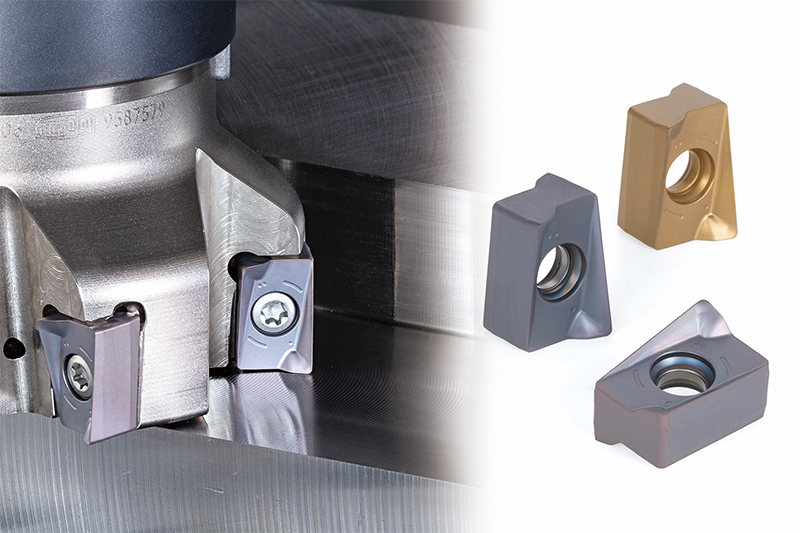

タンガロイは、直角肩加工用カッター「ドゥー・レック」シリーズに、低抵抗の「ML形」チップブレーカーと4種類の材種を追加して発売した。ステンレス鋼や耐熱合金の加工などで高い切削性能を発揮する。

切り込みが最大16ミリメートルの18サイズのチップブレーカーにML形を設定。シャープな切れ刃で加工時の発熱を抑えられる。長い突き出しでの加工でも、ビビりを抑え安定した高能率加工ができる。

材種では、鋼加工に適した物理気相成長(PVD)コーティング材種「AH3225」や、ステンレス鋼加工に適したPVD材種「AH3135」、耐熱合金や鋳鉄に適したPVD材種「AH8015」、鋳鉄の高速化工に最適な化学気相成長(CVD)コーティング材種「T1215」を追加した。

- 2024年3月29日