工作機械受注、12月に昨年最大下げ 18%減の1355億円

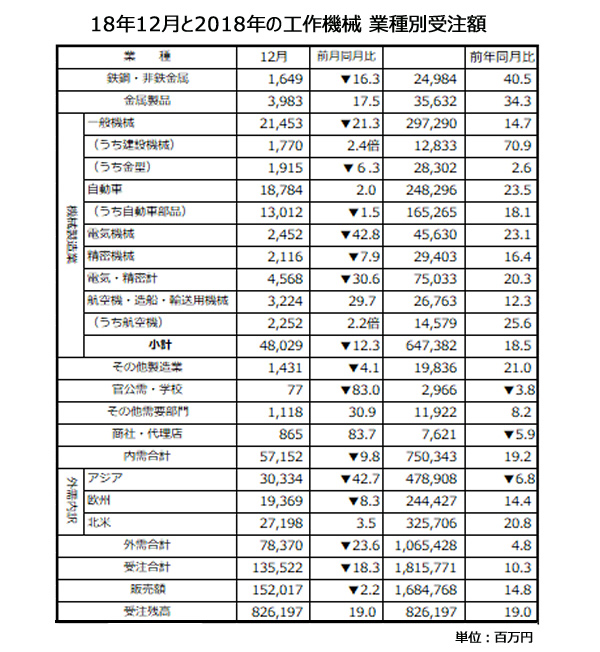

日本工作機械工業会(日工会)が23日発表した2018年12月の工作機械受注実績は、前年同月比18・3%減の1355億2200万円で3カ月連続で減少した。比較対象の17年12月の水準が高かったこともあり、18年で一番の下げ幅になった。中国は同56・4%減と半減し、内需も同9・8%減の571億5200万円で23カ月ぶりに減少した。19年は米中貿易摩擦をはじめ経済の不安定要素が山積み。設備投資を先送りする動きが顕在化してきた。

単月1300億円台の受注高は、同1000億円が好不調の基準値と言われる中にあって高水準だ。しかし、減速感は否めない。内需は約2年にわたった連続成長が途絶えた。飯村幸生会長は「通商摩擦と景気の“気”の部分で設備投資に躊躇(ちゅうちょ)感が出ている」と指摘する。投資決定に慎重さが増し、商談期間が長引くようになったという。

日工会が同日発表した18年暦年の実績は、前年比10・3%増の1兆8157億7100万円。2年連続で過去最高を更新した。うち内需は、91年に次ぐ過去4番目の高水準でバブル期並みにまで伸びた。外需は同4・8%増の1兆654億2800万円で2年連続の最高額だった。ただ、「史上最高の感慨にふける状況ではない」(飯村会長)と、経済環境の変化に伴う受注減に警戒を強める。

一定水準を堅持する日本、北米、欧州に比べ、深刻なのはやはり中国だ。日工会は19年の受注高を同11・9%減の1兆6000億円(うち内需7000億円、外需9000億円)と予想する。中国を月平均約130億円とみており、18年実績の同240億円から一転するとの見方だ。

飯村会長は7日時点では中国が底入れしたとの感触を話していたが、23日の会見では「下げ止まったと言える状況ではない」との見解を述べた。生産設備の過剰を抑える緊縮政策をリスク要因の一つだとも見ている。