-

- 2026年2月10日

-

TOWAはチタン合金やインコネルなど難削材の加工に適したエンドミルを開発した。底刃の角度が不均一な「不等分割」と、隣り合う刃のねじれの角度が異なる「不等リード」の採用により、びびりを抑えて安定加工を実現する。母材やコーティング材料も工具形状に合わせて選定し、耐摩耗性や耐欠損性を高め、工具寿命を競合品比1・5―2倍に伸ばした。航空機部品の加工向けに提案する。月300万円の売り上げを目指す。

新開発の「TW―VSシリーズ」は、スクエアタイプとラジアスタイプの2種類を用意。うち、ラジアスタイプでは切れ味を重視したものと、切れ味と強度を両立したものの2形状を用意する。消費税抜きの価格は刃径6ミリメートルのスクエアタイプで7730円。競合品より高価だが、長寿命のため優位性があるとみる。

コーティング膜の組成は非公表だが、物理気相成長(PVD)コーティングで耐摩耗性・耐欠損性を向上した。母材は炭化タングステンを選定した。

TW―VSシリーズでは、まずは刃長が刃径の2倍であることを示す「2D」タイプを発売する。その後、刃長が刃径の4倍となる「4D」タイプの市場投入も予定している。

TOWAは半導体チップを樹脂で封止するモールディング装置の世界最大手。同装置に搭載する金型製造用に工具を内製しており、近年は外販も強化している。

- 2026年2月10日

-

- 2026年2月9日

-

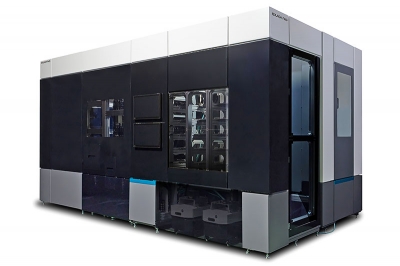

曽根田工業は、切削工具の管理業務をシステムとキャビネットで効率化できる設備を発売開始した。工具払い出しや使用量の集計、在庫管理を自動化し、管理業務を省人化できる。中国・ノウウェイ(蘇州市)製の商品を輸入し、一部仕様を日本市場向けに変更する。導入方法は貸与と販売を用意。当面は需要を探り、早期に年間取り扱い量10台を目指す。

発売する「DXスマートキャビネット=写真」は、キャビネットの96カ所にマシニングセンター(MC)や旋盤用の工具を収納できる。作業者とひも付く専用カードや顔認証でシステムを起動し、必要な数の工具を取り出す。未使用の工具は装置側面の箱に戻し記録する。

現場に未使用の工具が滞留することなく、数量を管理できるため過剰な購入を抑えられる。標準ペースよりも工具消費が早い場合には不具合の早期発見につながるなど、現場の改善に役立てることもできる。

廃棄品や再研磨依頼品を整理する専用の箱も用意。払い出し数と照合し、リサイクルの管理も容易になる。

導入や運用方法は顧客と打ち合わせて決める。静岡県西部の顧客に限って、曽根田工業が工具の全量を補充する場合は設備を貸与する。全国の工具商社には装置を販売する計画で、新たなビジネスモデルの確立を図る。消費税抜きの価格は仕様によって異なるが、300万円前後。

製品は、曽根田工業の工場(静岡県磐田市)で自ら運用し、見学にも応じる。

- 2026年2月9日

-

- 2026年2月6日

-

スギノマシンは、切削工程の生産性を同社従来機比約10倍に高めたマシニングシステム「X10」を発売した。高速度切削や長時間無人運転、段取りレス化、ノウハウのデジタル化などで加工や作業の時間・手間を大幅に削減できる。消費税抜きの価格は1億2000万円から。初年度10台の販売を目指す。

鉄系材料の高速切削が可能な同社製マシニングセンター「SC―V40a」を組み込んでおり、加工時間を大幅に短縮できる。最大100本の自動工具交換装置(ATC)や、同25個の加工対象物(ワーク)に対応する自動搬送装置も搭載し、長時間の安定した無人運転を実現する。多品種少量品の生産性を同社従来機種比2倍にできる見込み。

またワーク素材にブロック材を使って治具を共通化することで、ワークと治具の段取り作業を排除した。

熟練技術者のノウハウをデジタル化し、それを基にしたシミュレーションによる机上動作確認も可能。これらが切削工程に付随する作業の手間や時間を半減し、作業効率を同2倍に高められる。

- 2026年2月6日

-

- 2026年2月4日

-

日本工作機械工業会(日工会)が発表した2025年の工作機械受注実績(確報値)は、前年比8・0%増の1兆6043億1900万円で過去4番目に高い金額となった。このうち外需はアジアと米国の旺盛な需要から過去最高を更新し、外需比率は同2・2ポイント上昇の72・5%。日工会では26年の受注総額を同6・0%増の1兆7000億円と見通しており、坂元繁友会長(芝浦機械社長)は「日米では老朽機の更新、世界各地では生産拠点の多角化が見込まれる」と期待を示した。

25年の受注総額は3年ぶりの増加となった。内需は同0・2%減の4408億6200万円で3年連続の前年割れ。航空、造船、金型などは増加したが、自動車や半導体関連では本格的な回復は見られなかった。

外需は同11・5%増の1兆1634億5700万円。地域別ではアジアがインドの好調な需要などにより同12・2%増の5801億円、北米が関税問題の一服感や利下げ効果などから同17・6%増の3600億円で、ともに過去最高だった。中国では補助金効果や電気自動車(EV)、IT関連投資から過去最高を更新した。欧州は2年続けて2000億円を割り込んだ。

一方、25年12月単月の受注実績は前年同月比10・9%増の1586億4300万円で、9カ月ぶりに1500億円を上回った。

内需は同横ばいで、坂元会長は「データセンター関連や航空機分野などからの受注が目立つ。半導体製造装置関連は立ち上がりの兆しを感じている」とした。自動車は低水準ながら能力増強の投資が一部にみられるという。

外需は15カ月連続の増加。単月として初めて1100億円を突破し、過去最高を更新した。

アジアは中国やインド向けが好調で3カ月連続の500億円超え。北米は投資意欲の広がりにより過去最高を記録し、欧州は50カ月ぶりに220億円を突破した。

- 2026年2月4日

-

- 2026年2月3日

-

ヤマザキマザックは、ミル主軸を小型化し加工領域を広げた複合加工機「インテグレックスiネオシリーズ」を発売した。

強化した熱変位対策や機械前面で工具交換ができるフロントマガジンの標準採用も特徴。消費税抜きの価格はチャックサイズ8インチのテールストック仕様で、心間1000ミリメートルタイプが4760万円から、同1500ミリメートルタイプが5290万円から。シリーズ全体で月間60台の販売を目指す。

ミル主軸の全長は従来機「インテグレックスi―Hシリーズ」に比べて仕様によっては10%短縮。加工対象物(ワーク)との干渉を抑えて加工領域を広げた。同時に丸みを帯びたデザインとし、切り粉を流れやすくした。オプションの毎分2万回転の高速仕様では内部構造を見直して剛性を向上。生産性を高められる。

熱変位対策では旋削主軸、ミル主軸の冷却油の回路や流量を改善して冷却機能を強化。併せてボールネジに温度センサーを付け、その情報に基づき加工に補正をかける機能も搭載した。

フロントマガジンには下部に開閉式の仮置台を設置したほか、ボタン操作で容易に工具脱着できる装置を設け、オペレーターの負担軽減を図った。

- 2026年2月3日

-

- 2026年2月2日

-

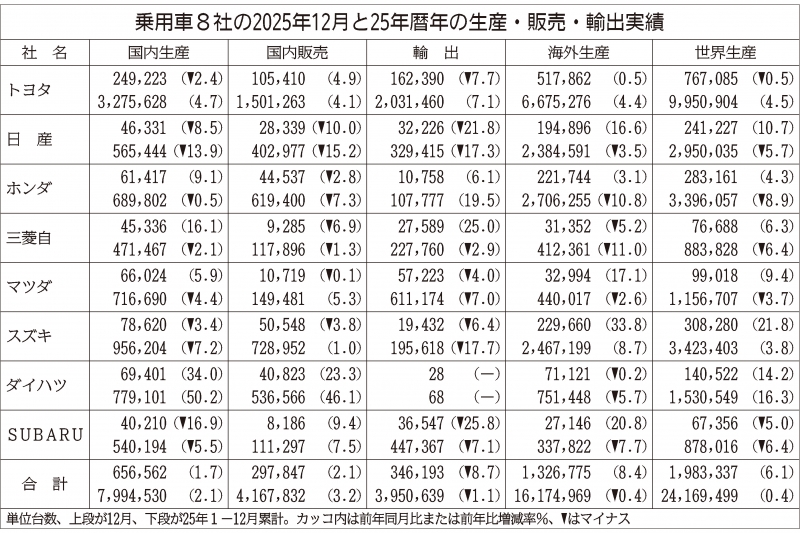

乗用車メーカー8社が発表した2025年の生産・販売・輸出実績によると8社合計の世界生産台数は前年比0・4%増の2416万9499台で2年ぶりに前年超えとなった。

前年の認証不正の反動で国内生産が伸長した。またインド生産が好調なスズキが342万3403台となり、半導体不足が影響したホンダの339万6057台を上回り、世界生産で2位に浮上した。今後も半導体・レアアース(希土類)の供給問題に加え、トランプ米政権の関税政策など予断を許さない状況が続きそうだ。

世界生産はトヨタ自動車、スズキ、ダイハツ工業の3社がプラス。トヨタは2年ぶりの増加で、北米や日本などがけん引した。特に海外生産は過去最高となった。スズキは5年連続の増加。国内生産は減少したものの海外生産が増加し、特にインド生産は過去最高を更新した。ダイハツは前年の認証問題からの反動で国内生産が同50・2%増となるなど伸長し、全体でも3年ぶりの増加となった。

一方、ホンダ、日産自動車、三菱自動車、マツダ、SUBARU(スバル)は前年割れで、各社とも2年連続の減少となった。ホンダは北米での半導体供給不足に伴う稼働調整が影響した。三菱自は国内・海外ともに主力モデルの生産終了が要因。スバルは群馬製作所矢島工場(群馬県太田市)の工事で一部生産ラインを停止していることが響いた。

- 2026年2月2日

-

- 2026年1月30日

-

東陽は、切削工具の新製品として、高速仕上げ加工用超硬多刃ボールエンドミル「ハイパーボール」など3種を開発した。ハイパーボールは多刃仕様(8枚刃・10枚刃)による高速化を実現。同様の製品に比べ、耐熱合金やチタンで約2倍以上、アルミニウムで約3・5倍以上の高速加工を可能にした。

被削材がアルミ合金向けのノンコートタイプと、チタン合金やハステロイ、インコネルといった難削材向けのコーティングタイプを用意している。

このほか、「高硬度材用45度超硬ウラ面取りカッター」「同90度超硬オモテ面取り加工用エンドミル」も開発し、販売を始めた。右刃左ねじれ刃形状と多刃仕様で高硬度の被削材に対応する。切りくず排出性にも優れ、2次バリを抑制し、長寿命で良質な面取り加工ができる。

- 2026年1月30日

-

- 2026年1月29日

-

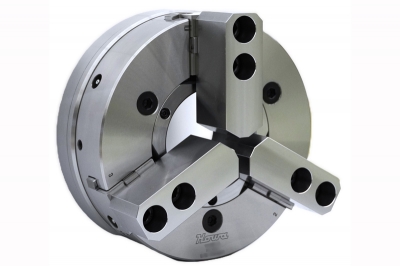

豊和工業は、加工対象物(ワーク)を把握する力を同社従来品に比べ35%高めた旋盤用3爪中空パワーチャック「H3BP」を発売した。ラインアップは外径10インチのみで把握力は150キロニュートン。同12インチの同社従来品を超える把握力となった。重切削性が高まり生産性向上につながる。貫通穴径も30%拡大し、より太いワークにも対応する。消費税抜きの価格は39万6000円。

爪を固定する、くさび形の開閉機構は通常、貫通穴側に設けるが、それを爪の側面側に移すことで把握力を高めた。一般的な鋼材の「S45C」をワークとした場合、加工時間にかかわる切り込み量は11ミリメートル。同時に貫通穴側に機構がなくなった分、穴径を106ミリメートルに拡大できた。

- 2026年1月29日

-

- 2026年1月28日

-

ユーエフツールは、高速側面加工、トロコイド加工向けの5枚刃チップブレーカー付きエンドミル「クレイジー5」を開発した。スギノマシンの協力を得て開発した。高速加工で課題となる切り粉の排出性や放熱性を高めた。コーティングの違いにより鋼材用と難削材用の2種類を用意。金型、自動車部品、半導体製造装置部品などの加工用に提案する。

直径6ミリ―25ミリメートルで刃長は直径の3倍、4倍、5倍を用意。消費税抜きの価格は6670―8万9378円。

チップブレーカーを一般的なものと比べて幅広く、深くするとともに間隔を短くした。これにより短時間で大量に発生する切り粉がより細かく折られ、排出性が高まる。同時に、特にステンレスやチタン合金といった難削材で課題となる切り粉の熱についても逃げやすくなり、工具欠損などのトラブルを防げる。

ユーエフツールはファブレスの切削工具メーカー。クレイジー5を開発したきっかけは、2024年11月の日本国際工作機械見本市(JIMTOF2024)で、スギノマシンの小型立型MC「セルフセンタSC―V40a」による「爆速切削」とうたった高速加工の実演を見たこと。

「驚異的な速さに魅了され、これに耐えられる工具を開発したい」とスギノマシンにコンタクトし、テスト加工・評価などで協力を得ながら開発した。

- 2026年1月28日

-

- 2026年1月27日

-

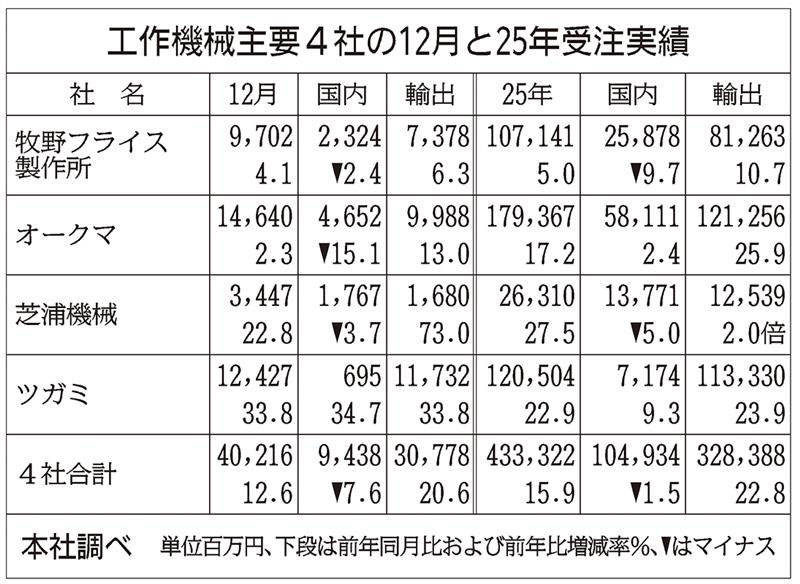

日刊工業新聞社がまとめた工作機械主要4社の2025年12月単月の工作機械受注総額は、前年同月比12・6%増の402億1600万円と19カ月連続で増加した。16カ月連続で増加した輸出が同20・6%増と全体をけん引し、7カ月連続で減少した国内の低迷を補った。北米やアジアを中心に輸出が好調に推移し、国内の回復を期待する展開が続きそうだ。

12月単月の輸出ではオークマが15カ月連続で増加。米国で大手企業を中心に航空宇宙やエネルギー、石油・天然ガス向けなどが堅調に推移した。同社営業部は「利下げで中小企業を中心に設備投資のすそ野が広がることを期待したい」とした。

牧野フライス製作所は輸出が2カ月ぶりに増加。米国で航空宇宙や自動車関連向けが増え、「インドも4輪車向けなどが伸びた」。

中国市場が主力のツガミは輸出が8カ月連続で増加。同社幹部は「市場は依然不透明だが、車やデータセンター関連向けなど幅広い業種で受注が堅調に推移した」と話す。

芝浦機械は輸出が同73・0%増と大幅に増加。「大型サーバー関連などの光通信向けが活況で、中国で超精密加工機が増加した」。北米ではエネルギー関連向けなどで大型の工作機械が伸びた。

一方、国内は3社が減少。オークマは「エネルギーや航空宇宙関連向けなどで大手・中堅企業中心の受注が続いた」。

4社の25年暦年の受注総額は、前年比15・9%増の4333億2200万円だった。うち輸出が米中で堅調に推移し、同22・8%増の3283億8800万円とけん引した。

ツガミは受注総額と輸出が、オークマと牧野フライスは外需が過去最高を更新した。3社に共通するのが中国市場の好調さで、ツガミは「幅広い業種で伸びた」、オークマは「大型案件がけん引した」、牧野フライスは「新エネルギー車向けなどが良かった」とした。

- 2026年1月27日

-

- 2026年1月26日

-

ナガセインテグレックスは、回転する研削砥石(といし)の全幅全周の状態をAI(人工知能)で観察するシステム「グライドアイ」で、加工中も観察できる新タイプを開発した。加工中の砥粒(とりゅう)の状態の変化を把握でき、不良の原因特定、加工中の加工条件の最適制御などが可能になる。早期の製品化を図るほか、熟練技能者の経験知や勘に頼らず超精密研削が無人でできるシステムへの応用を目指す。

研削砥石は砥粒を結合剤で固めてあり気泡もある。砥粒の形状や分布は均一ではなく、加工中にも表面の状態は変化する。また砥石は加工前に加工対象物(ワーク)に合わせて形状を整えるツルーイングやドレッシングも必要。精密研削加工には技能者の経験知や勘が不可欠だった。

既存のグライドアイはハンディタイプ。研削盤に加工前後に設置し、砥石を研削盤から外さず回転させながら加工時に近い状態で観察できる。ただし実際の加工中は、研削液がかかるため使用できなかった。

新タイプは研削液がレンズにかからないよう機構を工夫した。研削盤に常設でき、作業負荷を軽減できるほか、着脱時の誤差発生の心配もない。

ナガセインテグレックスはAIによる研削加工の高度化に取り組んでいる。材料や要求精度に最適な工具の選定や加工条件の設定、加工中の加工条件の補正、不良の原因特定など、熟練技能者の匠(たくみ)の技をAIに置き換える研究もその一つ。加工中の砥石状態の見える化で研究を加速する。

- 2026年1月26日

-

- 2026年1月23日

-

ニデックオーケーケーは、サイクルタイムの短縮を実現した横型5軸マシニングセンター(MC)を発売した。航空機部品や電気自動車(EV)、ロボットなどの複雑化する部品の高精度・高能率に加工に適している。価格は消費税抜きで5410万円。

発売した「HX500」は、A軸やB軸にダイレクトドライブモーター、Z軸にツイン駆動軸を採用することなどにより、高速加工を実現した。X・Y・Zの各軸の早送り速度は毎分65メートル。高速の自動工具交換装置(ATC)との組み合わせにより、非切削時間を大幅に短縮した。

主軸の最高回転速度は毎分1万5000回転。パレットサイズは500ミリメートル角。設置に必要な床面積は15平方メートルで、競合品よりも省スペースで済む。狭小スペースでも効率的なレイアウトが可能で、多様な生産環境に柔軟に対応する。

またテーブルの逆さ吊り機構を採用。切粉を直接センタートラフに落下させ、速やかに排出することで、長時間の連続加工を可能にした。

- 2026年1月23日

-

- 2026年1月21日

-

SPIエンジニアリングは、先端が曲がらないリジットパイプ仕様の超極細工業用内視鏡の新製品を発売した。他の内視鏡では見られない超極細穴や管内の検査に用いる。旧来製品より強度を高めつつ、発光ダイオード(LED)の光量を6倍にして見やすさを高めた。

新製品の「HNL―1・8CAM120ST=写真」は先端直径が1・8ミリメートルで、中継ケーブルを装着して利用する。専用モニターか基本ソフト(OS)がウィンドウズのパソコン、テレビモニターで動作する。

画素数は400×400ピクセル。焦点距離は3ミリ―30ミリメートルで視野角は120度。調光機能付きのLEDを搭載し、有効長は100ミリメートル。

- 2026年1月21日

-

- 2026年1月20日

-

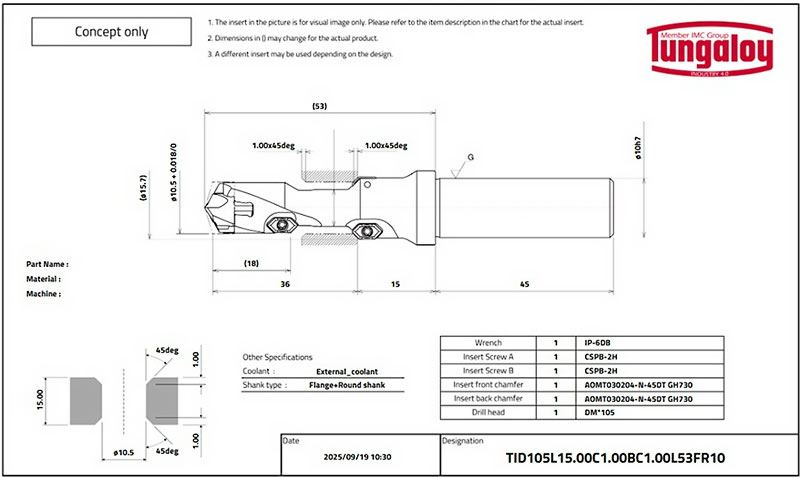

タンガロイ(福島県いわき市、木下聡社長)は、作業要件に応じて誰でも容易に図面が作成できるアプリケーション「特殊穴あけ工具用作図システム」に、「表面取り+裏面取り」仕様の機能を追加した。従来は「面取り刃付き」「座繰り刃付き」「座繰り刃+面取り刃付き」のドリルに限定していたが、多様な工具オプションを活用することで、カスタム穴あけを迅速にシミュレーションできる。

同アプリは2024年4月に提供を開始し、パソコンやスマートフォン、タブレットから24時間アクセスできる。穴加工、面取り、座繰りに加え、表面取りおよび裏面取りに対応できるため、工程集約による加工時間の短縮、製造コストの削減などが見込める。

最短1分でカスタマイズされた工具構想図面を作成可能。図面はPDF形式で制限なくダウンロードできる。

- 2026年1月20日

-

- 2026年1月16日

-

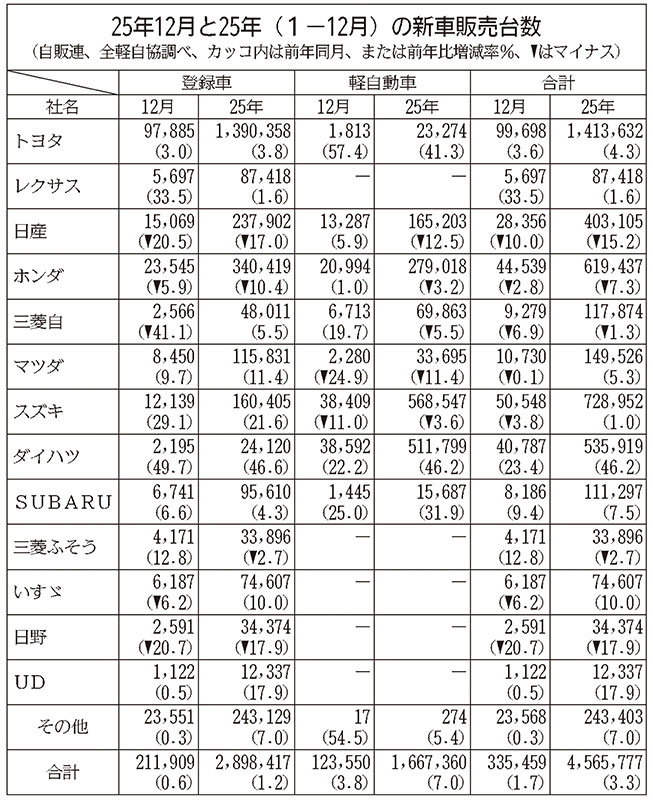

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した2025年の新車販売台数は、前年比3・3%増の456万5777台で2年ぶりに前年を上回った。ダイハツ工業が認証不正からの反動増に加え、新型軽自動車「ムーヴ」の投入効果もあり、同46・2%増と全体をけん引。ブランド別順位でも前年の5位から4位に浮上した。一方で日産自動車は新型車不足が響き同15・2%減となり、4位から5位に順位を落とした。

ブランド別では13ブランド中8ブランドが前年比プラスとなり、5ブランドが同マイナス。順位はトヨタ自動車、スズキ、ホンダ、ダイハツ、日産と続き、ダイハツ、日産以外に順位の変動はなかった。25年は前年の認証不正や法規対応による出荷停止からの反動増がプラス効果として寄与。ただコロナ禍前の20年(459万8615台)を下回り力強さには欠ける状況だ。「反動で増加はしたが、新型車の投入が少なく誘客が難しかった」(自販連)とみる。

商用車では明暗が分かれた。いすゞ自動車、UDトラックスは新型車効果に他社からの顧客流入もあり2ケタの増加となる一方、日野自動車、三菱ふそうトラック・バスは前年割れ。特に日野自は小型トラックのモデルの切り替え遅れが影響し同17・9%減と大きく落とした。

25年の登録車は同1・2%増の289万8417台、軽は同7・0%増の166万7360台でともに2年ぶりに前年を上回った。25年12月は前年同月比1・7%増の33万5459台で6カ月ぶりのプラス。登録車は同0・6%増の21万1909台で6カ月ぶり、軽は同3・8%増の12万3550台で2カ月ぶりのプラスだった。

26年は先行き不透明な状況が続きそうだ。特に蘭半導体メーカーのネクスペリアの供給問題でホンダが減産に追い込まれるなど業界では事態の推移を注視する。ただ、クリーンエネルギー自動車(CEV)補助金の増額や、環境負荷に応じて購入時に課税する「環境性能割」が廃止の方向となるなど追い風も吹く。自販連では「魅力的な新型車が出てくれば市場は上向く」とみる。全軽自協も「初売りや年度末商戦での市場の活性化に期待したい」とする。

- 2026年1月16日