機械情報ニュース

-

- 2026年2月26日

-

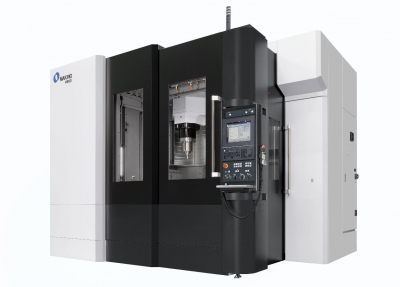

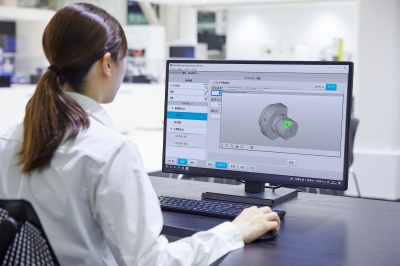

DMG森精機は3次元(3D)モデルから加工形状を認識し、対話形式で加工プログラムの作成を支援するソフトウエアを開発した。2次元(2D)の設計図面から情報を読み取って加工条件などを設定していた同社従来製品と比べ、加工プログラムの作成時間を約80%削減できる。部品の加工形状が複雑化する中、加工プログラム作成に関わる作業負担や入力ミスなどを削減し、同プログラムの品質向上にも貢献する。

新ソフト「CELOS VISUALprogramming 3D」はパソコン向けのソフトで、同社製の工作機械をネットワークにつないで利用するサービスの会員向けにオプションとして販売を始めた。

3Dモデルから認識した加工形状に応じ、加工の種類の選択や工具・加工条件設定といった加工プログラム作成に必要な操作を自動で抽出。利用者は3Dモデルで加工形状を視覚的に確認しながら、表示される図やメッセージに沿って対話形式で操作を進めることで加工プログラムを作成できる。

従来は2D図面を読み取り加工形状ごとに対話形式で必要な操作をしていた。新ソフトは手動による条件入力回数の大幅削減などにより、入力や操作ミスの低減にもつなげる。

専用のシュミュレーションソフトで作成した加工プログラムの動きを再現。事前に工具干渉や加工順序の確認が可能で、実機での加工プログラムの動作確認時間も短縮できる。

- 2026年2月26日

-

- 2026年2月25日

-

トラスコ中山は切削工具などの工業用副資材の販売で、最終顧客への直送体制を強化する。2031年度に売上高で24年度比約70%増の5000億円を目標とし、直送で全体の約3割を占める考えだ。ルート別ではeビジネスルートが増大傾向にあり、主力の機械工具商ルートでも集中購買、コスト削減のニーズが高まる。26年5月に愛知県北名古屋市で稼働する物流センター「プラネット愛知」など自社拠点の活用が成長の試金石となる。

トラスコ中山は卸販売業で最終顧客に直販はしていない。工作機械などは扱わず、作業用品や環境安全用品などの消耗品に特化する。即納性を強みに、デジタル変革(DX)との掛け合わせで「工業用副資材のプラットフォーマー」を指向する。

同社は国内市場を深掘りし、31年度での売上高5000億円に向け年平均300億円ずつ積み増す構えだ。注力するのがネット通販企業などのeビジネスルートで、ルート別売上高比率は24年度に約23%だが「10年以内には(機械工具商など)ファクトリールートの売上高と肩を並べるだろう」(経営企画部)とみる。

eビジネスは日常に浸透し始め、即納性と相性が良い。武器となるのが最終顧客への直送体制。24年度の直送個口数は約625万個、売上高は約372億円だったが、31年度には直送個口数を2690万個、売上高を1500億円まで伸ばす。

ここにきて社会環境の変化による集中購買、コスト削減志向から直送ニーズが高まっている。物流拠点で複数個を荷合わせすれば環境やコスト、効率の面で利点が大きい。そこで物流やデジタルなどの大型投資が必要だ。

トラスコ中山が半年後に稼働させるプラネット愛知は、延べ床面積が約8万8600平方メートルで総工費300億円。現在同社最大のプラネット埼玉(埼玉県幸手市)の2倍超の広さで高速自動梱包出荷ライン4本を備えた。

在庫保有数は100万アイテムを目指し、年間出荷金額は最大1000億円を見込む。

さらに26年8月にも新潟県三条市で「プラネット新潟」を稼働させる。延べ床面積は4万8338平方メートルで、在庫保有数は16万アイテムを計画。投資総額は約182億円。両拠点とも災害時の事業継続を考慮して免震構造とした。

一般にネット通販企業も物流センターを使うが、トラスコ中山のセンターは自前で運用し、在庫も豊富。自社便も多いため、ドライバー不足など物流課題への対応が容易という。顧客の生産を止めない同社の即納性は、“本領発揮”の時を迎えた。

- 2026年2月25日

-

- 2026年2月24日

-

冨士ダイスは汎用超硬合金と同等で鋼の4倍の耐摩耗性を持つ新合金を開発した。ニオブ炭化物を主成分とし、金属部分の摩耗を極力抑制する材料設計と、通常焼結技術を用いた結合剤の最適制御により、混錬工具対応と粉砕工具対応の両条件下で優れた耐摩耗性を実現した。回転工具や混錬工具など向けに売り込み。

開発した新合金「サステロイ STN30」を10月から発売し、試作受け付けを始めた。汎用的な超硬合金に比べて耐食性を高めた。10%濃度の塩酸の場合、多少の腐食は見られたが、同濃度の水酸化ナトリウムと3%濃度の塩化ナトリウムの場合はほぼ腐食がないことを自社試験で示した。

また、超硬合金の約5分の3と鋼程度の比重のため、回転工具に使うと、装置への負荷軽減による電力削減などが見込める。研削加工性は汎用の超硬合金と同等で、放電加工もできる。

冨士ダイスは地政学リスクに影響されない安定供給を目指し、産出地が偏在するレアメタル(希少金属)の使用を抑えた合金開発を進めている。23年に超硬合金の主原料であるタングステンとコバルトの含有量を約9割削減した合金「サステロイ ST60」を開発し、発売。レアメタルを約9割削減という特長を生かしながら、今回、材料設計の見直しなどにより、局部的な摩耗にも耐えられるようにした。

- 2026年2月24日

-

- 2026年2月20日

-

DMG森精機は、手押し台車に搭載した協働ロボットで工作機械に加工対象物(ワーク)を搬入出する作業を自動化するシステム「Robo2Go Open(ロボツーゴーオープン)」を発売した。同社従来製品と比べ操作性や作業性を向上し、短時間での自動化を実現しやすくした。

ロボットのティーチペンダントを使わずに、同社製工作機械の操作盤でタッチパネルを使った直感的な操作で、ロボットの動きを含めた搬送工程のプログラムを容易に作成できるようにした。

工作機械と台車の間隔を従来より空けて使えるよう、台車に搭載するロボットの配置を変更。空けたスペースにオペレーターが入り、工具の交換といった加工機内での段取り作業をしやすくした。

- 2026年2月20日

-

- 2026年2月19日

-

日刊工業新聞社がまとめた工作機械主要4社の1月の工作機械受注総額は、前年同月比32・2%増の393億9800万円と20カ月連続で増加した。全社が輸出と国内ともにプラスとなった。

17カ月連続で増加した輸出が全体をけん引し、国内は8カ月ぶりに増加に転じた。アジアや北米を中心に輸出が好調に推移するなか、国内の回復基調が続くか注目される。

各社の輸出を後押したのは中国や米国だ。牧野フライス製作所は輸出が前年同月比33・3%増と2カ月連続で増加した。特に大幅増となったのが中国で「電気・電子部品の金型向けが伸びたほか、自動車関連も金型と部品向けがともに増えた」。

中国市場が主力のツガミは、輸出が同74・4%増と9カ月連続で増加。中華圏で2月中旬に控える春節(旧正月)前の駆け込み需要がみられたほか、車やデータセンター(DC)関連向けなど幅広い産業の需要を取り込んだ。ただ同社幹部は「春節明けの需要環境には不透明感がある」と慎重にみる。一方、インドも車関連向けなどで受注が増加した。

オークマは輸出が同3・1%増と16カ月連続でプラスとなった。けん引したのは米国で「航空・宇宙関連向けで大型案件を受注するなど好調に推移した」。

芝浦機械は輸出が同4・1倍と大幅に増加した。特に海外では「大型サーバー関連などの光通信向けが活況」(広報・IR部)とし、中国で超精密加工機を複数台受注。北米ではジョブショップ(加工業者)向けに門形マシニングセンター(MC)を受注した。

国内では芝浦機械が同50・6%増と3カ月ぶりに増加。航空・宇宙関連向けで門形MC、造船や鉄道関連向けで横中ぐり盤を受注するなど大型機が伸びた。オークマも国内が同3・8%増と8カ月ぶりに増加に転じた。「半導体関連向けで動きは出てきたが、中小製造業では厳しさが残る」。

- 2026年2月19日

-

- 2026年2月16日

-

キラ・コーポレーションは、主軸40番の立型マシニングセンター(MC)「PCV―40b」にワンチャッキングで旋削、キー溝加工も可能な工程集約仕様を設定し、受注を始めた。各加工用の機械を導入しなくても済み、省スペース化や人手不足対策といった需要に応える。歯車部品の加工をメーンターゲットに提案する。

最高毎分2000回転のインデックステーブルを搭載し、高速旋削加工に対応するとともに、ブローチ工具を装備してキー溝加工もこなす。価格は非公表。

PCV―40シリーズは自動工具交換装置(ATC)の違いにより、「a」と「b」の2機種を展開。bは主軸に減速装置を搭載した低速・重切削加工が可能な仕様を特徴とし、2025年1月から本格販売を始めた。工程集約仕様を加えて拡販を図り、シリーズ全体で年間40台の販売を目指す。

同社は主軸30番機も手がけ、40番機との出荷台数比率は、ほぼ半々。30番機は価格競争が厳しいことから40番機を拡大する方針を掲げており、商品ラインアップを拡充する。

- 2026年2月16日

-

- 2026年2月13日

-

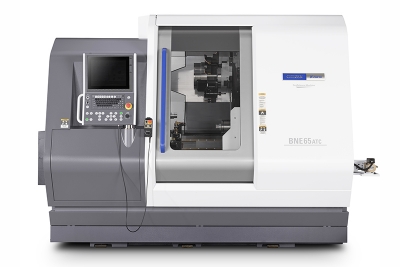

シチズンマシナリーは、同時5軸制御加工が可能な主軸台固定型コンピューター数値制御(CNC)自動旋盤を開発した。タレット(刃物台)の工具主軸に旋回軸(B軸)と自動工具交換装置(ATC)機能を搭載。斜め方向から加工するといった複雑な形状の加工を実現した。軽量化を目的に複数部品を一つにすることで形状が複雑化する自動車部品などの加工需要を取り込む。

開発したのは同社主軸台固定型CNC自動旋盤のブランド「ミヤノ」の新型機「BNE―65ATC」で、2026年3月から順次発売する。消費税抜きの価格は3670万円。年間60台の販売を目指す。

新型機の最大加工径は65ミリメートル。左右二つの主軸と上下二つの刃物台で構成する。上側の刃物台の工具主軸の一つに工具の角度を任意に設定できるB軸と、24本の工具をストックできるATC機能を搭載。搭載可能な工具を二つの刃物台とATCの合計で従来機比40%増の66本に拡大するなど多機能化を図りつつ、設置面積は従来機と同等以下に抑えた。

従来の4軸にATC機能付きのB軸が加わり、5軸制御のマシニングセンター(MC)と同等の曲面加工や輪郭制御を実現。刃物台を旋回するだけで工具を交換できるなど、二つの刃物台を搭載した自動旋盤特有の高生産性を維持しながら、複雑な形状の加工対象物(ワーク)の安定した加工を可能にした。

自動車業界ではバッテリーを搭載する電動化の潮流で軽量化などを狙いとする生産革新が進む。新型機でこうした潮流に伴う新たな加工需要に対応するほか、半導体や医療機器関連などで高まる複雑な形状の部品の加工需要を取り込む。

シチズンマシナリーは27年度までの3カ年中期経営計画で、ミヤノ機の売上高を27年度に24年度比約35%増の250億円に高める目標を掲げる。MCで加工していた複雑形状の部品を高い生産性で加工する需要などを取り込み成長につなげる。

- 2026年2月13日

-

- 2026年2月12日

-

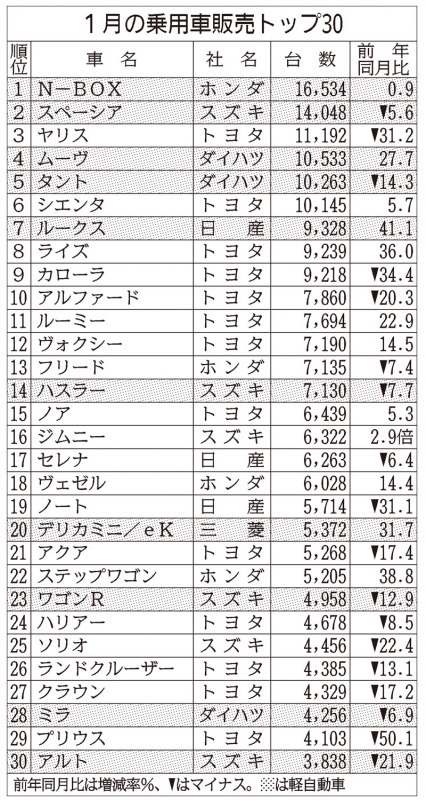

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した1月の車名別新車販売によると、ホンダの軽自動車「N―BOX(エヌボックス)」が前年同月比0・9%増の1万6534台となり、3カ月連続で首位を維持した。2025年12月に特別仕様車「ブラックスタイル」を設定した効果もあり、人気車種の地位を保った。

2位はスズキの軽「スペーシア」で前年同月比5・6%減の1万4048台。3位はトヨタ自動車の小型車「ヤリス」で同31・2%減の1万1192台だった。改良などテコ入れがなく、台数を減らした。

25年6月に新型車を発売したダイハツの軽「ムーヴ」は同27・7%増の1万533台で全体の4位にランクイン。軽では10月に新型車を発売した日産自動車「ルークス」(前年同月比41・1%増、7位)、三菱自動車「デリカミニ/eK」(同31・7%増、20位)もそれぞれ伸長した。

他方、ほかの車種は前年同月割れが目立った。全軽自協は「新型車不足が影響している」とする。

登録車はトヨタのスポーツ多目的車(SUV)「RAV4」、日産の電気自動車(EV)「リーフ」、三菱自のミニバン「デリカD:5」といった新型車が25年12月から26年1月に投入され、自販連は「2月以降の販売台数に寄与すると考えられる」と期待する。

- 2026年2月12日

-

- 2026年2月10日

-

TOWAはチタン合金やインコネルなど難削材の加工に適したエンドミルを開発した。底刃の角度が不均一な「不等分割」と、隣り合う刃のねじれの角度が異なる「不等リード」の採用により、びびりを抑えて安定加工を実現する。母材やコーティング材料も工具形状に合わせて選定し、耐摩耗性や耐欠損性を高め、工具寿命を競合品比1・5―2倍に伸ばした。航空機部品の加工向けに提案する。月300万円の売り上げを目指す。

新開発の「TW―VSシリーズ」は、スクエアタイプとラジアスタイプの2種類を用意。うち、ラジアスタイプでは切れ味を重視したものと、切れ味と強度を両立したものの2形状を用意する。消費税抜きの価格は刃径6ミリメートルのスクエアタイプで7730円。競合品より高価だが、長寿命のため優位性があるとみる。

コーティング膜の組成は非公表だが、物理気相成長(PVD)コーティングで耐摩耗性・耐欠損性を向上した。母材は炭化タングステンを選定した。

TW―VSシリーズでは、まずは刃長が刃径の2倍であることを示す「2D」タイプを発売する。その後、刃長が刃径の4倍となる「4D」タイプの市場投入も予定している。

TOWAは半導体チップを樹脂で封止するモールディング装置の世界最大手。同装置に搭載する金型製造用に工具を内製しており、近年は外販も強化している。

- 2026年2月10日

-

- 2026年2月9日

-

曽根田工業は、切削工具の管理業務をシステムとキャビネットで効率化できる設備を発売開始した。工具払い出しや使用量の集計、在庫管理を自動化し、管理業務を省人化できる。中国・ノウウェイ(蘇州市)製の商品を輸入し、一部仕様を日本市場向けに変更する。導入方法は貸与と販売を用意。当面は需要を探り、早期に年間取り扱い量10台を目指す。

発売する「DXスマートキャビネット=写真」は、キャビネットの96カ所にマシニングセンター(MC)や旋盤用の工具を収納できる。作業者とひも付く専用カードや顔認証でシステムを起動し、必要な数の工具を取り出す。未使用の工具は装置側面の箱に戻し記録する。

現場に未使用の工具が滞留することなく、数量を管理できるため過剰な購入を抑えられる。標準ペースよりも工具消費が早い場合には不具合の早期発見につながるなど、現場の改善に役立てることもできる。

廃棄品や再研磨依頼品を整理する専用の箱も用意。払い出し数と照合し、リサイクルの管理も容易になる。

導入や運用方法は顧客と打ち合わせて決める。静岡県西部の顧客に限って、曽根田工業が工具の全量を補充する場合は設備を貸与する。全国の工具商社には装置を販売する計画で、新たなビジネスモデルの確立を図る。消費税抜きの価格は仕様によって異なるが、300万円前後。

製品は、曽根田工業の工場(静岡県磐田市)で自ら運用し、見学にも応じる。

- 2026年2月9日

機械トピックス

-

- 2026年2月17日

-

スギノマシンは、ウオータージェットによるバリ取りに特化した装置「JDM」を開発しました。流体の特性を生かし、専用機やロボットによるバリ取りでは届かない深穴や複雑形状部のバリに効果を発揮。

バリを除去するウオータージェットの圧力は最大70メガパスカル(メガは100万)で、従来機と比べて40%向上しました。

また、二つの新開発ノズルを標準搭載。そのうちNTノズルは、噴射された流体が極力拡散しない設計で、従来機のノズルより高いバリ取り性能を持ちます。もう一つの2系統ノズルは、「直射ノズル」と「L形ノズル」を1本に集約。ノズルチェンジを効率化し、バリ取り工程のサイクルタイムを短縮します。

装置の寸法は幅1080ミリ×奥行き2980ミリ×高さ2700ミリメートル。手作業によるバリ取りの自動化を基本コンセプトとし、人が作業をしていた空間にそのまま設置できるサイズに収めました。

- 2026年2月17日

-

- 2026年2月8日

-

三菱マテリアルは2本のネジで締結してホルダーの変形を抑えるヘッド交換式超硬ドリル「DXAS」を発売しました。穴加工作業での高能率化と高精度化、ランニングコストの低減を実現。

工具径は18ミリ―30ミリメートル、加工穴深さと切れ刃径との比率は1・5―8。ヘッドは43アイテム、ホルダーは52アイテムを用意。「DXAS1800P(ヘッド)」で適応材種「DP6020」のタイプの標準価格は消費税込みで1万3200円。

ヘッド部の確実な固定により負荷の大きい加工環境でも緩みにくく、加工能率を大幅に高められます。締結時に生じるヘッドとホルダーの中心軸のずれを極小化する「パーフェクトセンタリング」で高い穴精度を実現します。

細部まで配慮した設計でとし、従来のヘッド交換式や超硬ソリッドドリルよりも運用費を抑えられます。

- 2026年2月8日

-

- 2026年1月8日

-

住友電気工業はアルミニウム合金加工に特化した超硬コーティングドリル「フラットマルチドリルMDF―A型」を発売しました。

アルミ合金の切りくずを排出しやすい刃先形状とし、安定した加工を実現。自動車業界では燃費向上のため部品の軽量化が求められ、アルミ合金の使用割合が増加。ただ、アルミ合金の加工は細かい切りくずが切削の妨げになる場合もあり、切りくず排出性を高めた製品群で顧客ニーズに対応します。

製品ラインアップは、外部給油式が12型番で工具径は2・0ミリ―10・0ミリメートル、内部給油式が8型番で工具径は3・0ミリ―10・0ミリメートル。

高平滑性のダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングにより耐溶着性が向上し、工具の損傷を抑えられる。アルミ合金加工用に最適化したシンニング形状で、切りくず排出性に優れる。傾斜面や円筒面といった非平面加工の高能率化を実現しました。

- 2026年1月8日

-

- 2025年12月31日

-

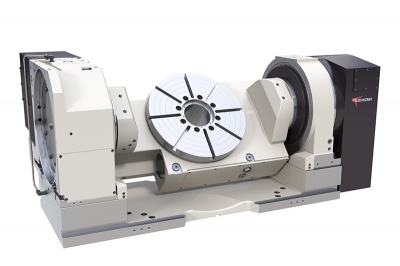

津田駒工業は加工対象物(ワーク)の大型化に対応した数値制御(NC)傾斜円テーブル「TWB-450」を発売しました。

ワーク振り回し径を、旧モデル「TN-450」の500ミリメートルから約1・2倍の630ミリメートルに拡大。傾斜角度範囲は旧モデルのマイナス10-プラス95度からマイナス30-プラス110度に広がりました。

新機種はTN-450の後継機種で、同社のNC傾斜円テーブル「TWBシリーズ」に追加したテーブル直径450ミリメートルのモデル。高機能クランプ機構の採用により、傾斜軸クランプトルクが旧モデル比約1・5倍に向上。傾斜軸で最高回転数は同約1・5倍、傾斜可搬モーメントは同約3倍になりました。

- 2025年12月31日

-

- 2025年12月11日

-

スター精密は、主軸移動型(スイス型)自動旋盤「SPシリーズ」の新機種を12月から国内外で発売開始しました。

最大径32ミリメートルまでの加工が可能なほか、バリ取りを機械内で簡単に行える新機能を追加。同シリーズの工具取り付け本数の多さなども訴求し、データセンター(DC)向けIT関連機器や自動車、空圧装置など幅広い業種の加工ニーズに対応します。

新機種の「SP―32」は主軸回転数が正面、背面ともに最大毎分7000回転。正面加工用刃物台は、2023年に発売した「SP―20」と同様、中央のガイドブッシュを取り囲むように構成した門型刃物台を採用。

手前側にバイトホルダー6本型、奥側に6軸型のクロスドリルユニットを搭載。6軸のうち4カ所をカートリッジ式ポジションとして、加工部品の形状に応じて多彩な工具ユニットを装着できます。

背面加工専用刃物台は、4軸型ユニットまたは5軸型ユニットを選べる。正面と背面でさまざまな回転工具を使い、工程分割と同時加工によりサイクルタイムの短縮を実現します。

また数値制御(NC)装置には、経験の少ないオペレーターでも簡単にプログラムを作成できる「EASY EDIT」(オプション)や、オペレーターの日常作業をサポートするプログラムデータ一括入出力機能などの支援機能を搭載しています。

- 2025年12月11日

展示会情報

このニュースにお知らせはありません。