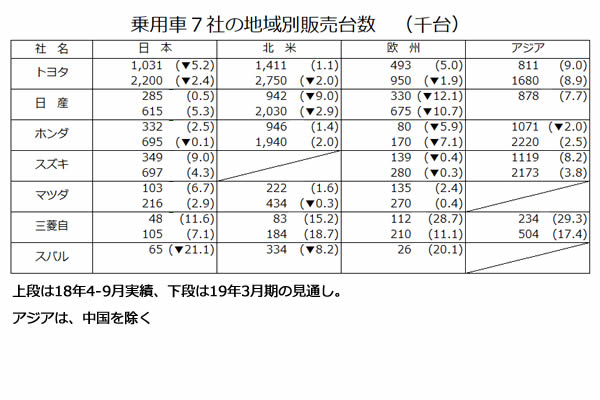

乗用車7社の通期見通し、営業増益2社にとどまる

自動車各社の事業環境は2018年下期(10月−19年3月)に入り不透明感が増している。乗用車7社の2019年3月期連結決算で増収・営業増益を見込むのはトヨタ自動車と三菱自動車の2社に留まる。為替の円高の影響や、販売面では米中の2大自動車市場の減速が懸念材料だ。また米トランプ政権の保護主義的な通商政策のマイナス影響がじわりと出る。商用車はアジアで好調な一方、次世代車の開発や新サービスの構築に動く。

マークラインズによると米国の18年1―10月累計の新車販売は、前年同期比0・2%増の1426万台と横ばい状態にある。トヨタの北米担当のジム・レンツ専務役員は米国市場について「全体として消費者のマインドは良いが、逆風がある。また複雑性が増している」と表現する。同社の4―9月期連結決算で北米事業の営業利益は前年同期比2・8%減の1372億円と落ち込んだ。

日産自動車は19年3月期の北米販売について前期比2・9%減の203万台で、そのうち米国販売は同2・7%減の155万台と見通す。高止まりするインセンティブ(販売奨励金)の抑制が最重要課題。「成果は出てきたが、まだ不十分」(軽部博最高財務責任者〈CFO〉)。主力セダン「アルティマ」を6年ぶりに刷新して10月に投入しており取り組みを加速する。

中国の新車市場は減速感が強まっている。18年1―9月累計の販売台数は前年同期比1・5%増と前年同期比プラスをなんとか維持している状況。通期で日産やホンダは前期以上の販売を計画するが、生産撤退を決めたスズキやマツダは前年割れとなる見込み。

今後については「中長期的には市場・経済ともに回復すると見込んでいる」(内田誠日産専務執行役員)、「これからクリスマス商戦を迎え(消費が伸び)、全体市場は17年比3%増の3000万台強になる」(倉石誠司ホンダ副社長)と楽観的な声がある一方、「中国の消費マインドは冷え込んでいる。早期の回復は難しい」(青山裕大マツダ常務執行役員)と見方が分かれる。いずれにせよ各社は販売コストを抑えつつ、ニーズに合った新車を投入して需要喚起するという“正攻法”の精度を高める必要がある。

アジア市場はおおむね堅調で、スズキが主力のインドで前期比8%増を見込む。三菱自動車はスポーツ多目的車(SUV)の新型車投入効果などによりタイやインドネシアで拡販を狙う。

なおスバルは完成検査の不正問題を受け、通期での地域別販売台数見通しの公表を見送った。