-

- 2024年9月5日

-

ジェイテクトは、コンピューター数値制御(CNC)小型円筒研削盤「G1シリーズ」に小物量産加工に適した「タイプBt」を追加し、発売したと発表した。

従来機の「e300Gi」を刷新した。CNC装置の選択を可能にしたり、長さ違いの加工対象物(ワーク)の段取り替えを不要にする新機構などを導入したりした。必要な機能に応じて3パッケージを用意。消費税抜きの価格は1640万円から。年間25台の販売を目指す。

CNC装置は従来の「トヨプック―GC70」に加え、「ファナック0i―TFプラス」を選べる。

ワークの長さに合わせて自動で主軸の心間調整をする「主軸NCシフト機構」を持つパッケージでは、定寸装置の位置を一定にでき、段取り替えの作業を省ける。

ワークを両側センターの押しつけ力で駆動させる「両センタ駆動」を採用。これにより、駆動金具なしでの外径全段研削が可能となり、2工程を1工程に集約できる。

また「スリープイン・ウェイクアップ機能」により、電源を入れている間の非加工時間の消費電力を最大75%削減する。

- 2024年9月5日

-

- 2024年9月3日

-

乗用車メーカー8社が発表した7月の生産・販売・輸出実績によると、8社合計の世界生産台数は前年同月比0・5%減の204万8222台となり3カ月連続で前年同月を下回った。北米などの販売好調を受け微減にとどまったものの、中国の新エネルギー車(NEV)市場拡大による価格競争激化や、タイ、インドネシアといった主要地域の減少が影響した。日本国内で残る認証不正による影響や、中国市場の動向など今後も見通しが晴れない状況が続く。

各社の世界生産はホンダ、マツダ、ダイハツ工業を除く5社が前年同月を割り込んだ。トヨタ自動車と三菱自動車は6カ月連続、日産自動車とスズキは2カ月連続でマイナスとなった。SUBARU(スバル)は2カ月ぶりの減少となった。

トヨタの世界生産は前年同月比0・6%減と前年並みを維持。中国の価格競争激化やタイの自動車ローンの厳格化により減少した。一方、前年同月に比べて稼働日が多かったことなどにより北米や欧州で増えた。

日産は国内生産、海外生産ともに減少。国内はスポーツ多目的車(SUV)「エクストレイル」、中国はセダン「シルフィ」などの台数減が響いた。スズキはハンガリーやインドネシアなどが減少した。

一方、ダイハツの世界生産は同10・1%増となり、11カ月ぶりにプラスに転じた。日本国内では認証不正問題の該当車種の生産・出荷再開が寄与し、2カ月連続で前年同月実績を上回った。インドネシアの減少が響き、海外生産は微減だった。

ホンダの世界生産は3カ月ぶりの増加。乗用車「CIVIC(シビック)」、SUV「CR―V」などの米国販売の増加を受け、北米の生産が同18・0%増えた。ただ、中国などの価格競争激化が響き、アジア地域全体の生産は同5・4%減少した。

マツダの世界生産は3カ月連続で前年同月比プラス。米国で販売が伸びているSUV「CX―50」について、前年同月時点では米アラバマ工場の2直化が立ち上がったばかりだったが、24年はフルに寄与。国内では小型車「マツダ3」などが増えた。

- 2024年9月3日

-

- 2024年8月30日

-

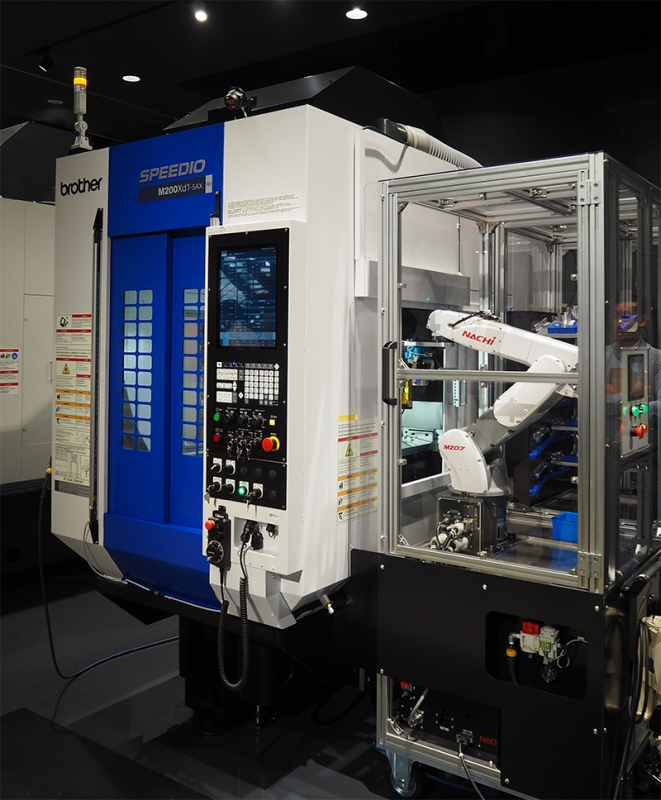

ブラザー工業とロボットエンジニアリングは協業し、ブラザー製の複合加工に対応した5軸の小型マシニングセンター(MC)に産業用ロボットを組み合わせ、容易に加工の自動化ができるパッケージの提供を始めた。小型MCを製造するブラザーとシステムインテグレーター(SIer)のロボットエンジニアリングが手を組み、少量多品種生産が多い中小製造業者の自動化ニーズを深耕する。

複合加工に対応するブラザー製の5軸小型MC「スピーディオM200Xd1―5AX」に産業用ロボットを組み合わせた「自動化パッケージ RC―7」の販売をロボットエンジニアリングが始めた。

RC―7はMCの側面に配置し、MC側面の扉からワーク(加工対象物)の出し入れをする。ロボットとワークを置くパレットをケースで囲い、設置後もそれを容易に移動させられるようにし、「昼休みの1時間だけ動かしたいとか、夜間に動かしたい」(曽我吏司ロボットエンジニアリング取締役)という中小製造業のニーズを満たせるようにした。

RC―7のセット後もMC正面の扉からワークの出し入れなどの作業が可能。ワンタッチ位置決め機構付きのクランプで、簡単に高精度で固定できる。

取り付け後の調整作業は不要で素早い稼働を実現する。また、ワークに合わせてパレットのカスタマイズにも対応する。

ロボットエンジニアリングはユアサ商事のグループ企業。

省人化の希求が高まっている中小企業に向けた自動化提案に注力しており、今回のパッケージ化はその一環となる。

- 2024年8月30日

-

- 2024年8月28日

-

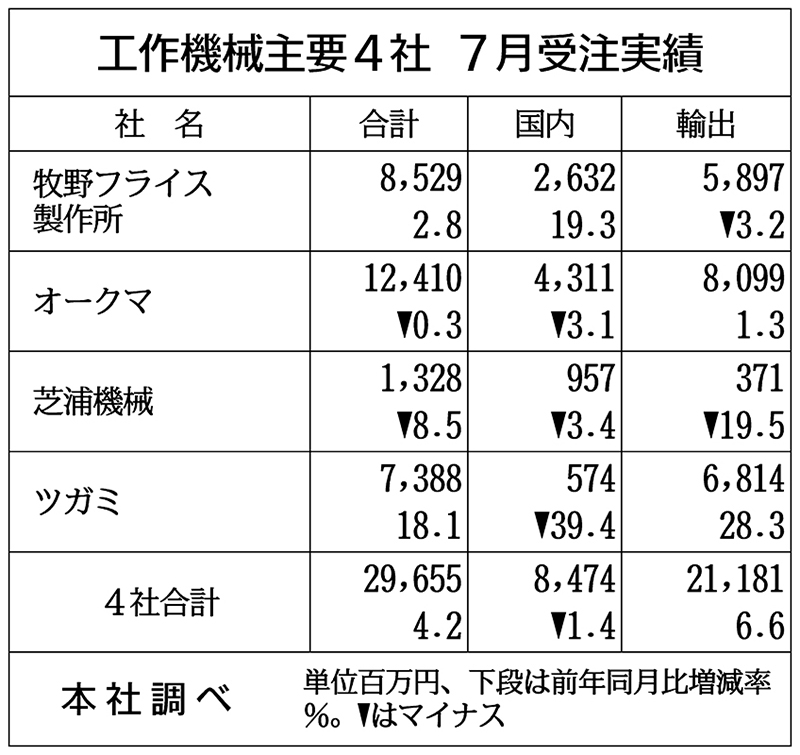

日刊工業新聞社がまとめた工作機械主要4社の7月の工作機械受注実績は、前年同月比4・2%増の296億5500万円となり、2カ月連続で増加した。前月比は8・9%減と2カ月ぶりに減少した。地域や業種ごとにまだら模様の需要環境が続く中、受注回復への期待と先行き不透明感が混在する状況と言えそうだ。

4社合計の輸出は前年同月比6・6%増と2カ月連続で増加した。オークマは輸出が同1・3%増と11カ月ぶりに増加。欧米で航空機関連向けが堅調だったほか、「中国で大手を中心に電気自動車(EV)や一般機械向けで設備投資を計画通り進める動きがあった」(営業部)。牧野フライス製作所も「欧米で航空機関連、中国で新エネルギー車(NEV)関連向けなどが堅調に推移している」(経営企画部)という。

中国を主力とするツガミは輸出が同28・3%増と5カ月連続で増加し、堅調さを維持した。中東情勢など先行き不透明感が続く中、同社幹部は「夏季休暇を終えた9月以降に受注がどこまで上がるのか注視している」と慎重な見方を示した。

国内では牧野フライス製作所が同19・3%増と大幅に伸び、「2輪車向けでまとまった受注があった」(経営企画部)という。オークマは「半導体製造装置向けで秋以降の回復需要を見越した設備投資などが出ている」(営業部)とした。

芝浦機械は国内が同3・4%減と前年並みを維持した。「半導体関連向けで超精密加工機を受注した」(広報・IR部)ほか、航空宇宙関連向けで立旋盤、金型加工向けで門形マシニングセンターなどを受注した。

受注状況についてオークマは「1―2月を底に海外でのEVや航空機向けが下支えする形で回復に向かっている」(営業部)と見る。牧野フライス製作所は「欧州でドイツを中心に弱含みの動きが感じられるが、全体的には底打ちをして改善の兆しが見られ始めたのではないか」(経営企画部)とし、引き続き動向を注視する。

- 2024年8月28日

-

- 2024年8月27日

-

長谷川機械製作所は、同時5軸精密マシニングセンター(MC)を開発した。医療・光学機器・腕時計といった小物精密部品の加工中心に使われている従来の5軸MCに対し、X軸(左右)を320ミリメートルとするなど各軸の移動量を拡大した。大きめの部品の多品種変量生産に向く機種として提案する。

新開発の「PM320―5X」は、主軸とスライドのオーバーハングを最小限に抑える独自の高剛性構造を採用。自社製の回転主軸が上下(Z軸)・前後(Y軸)に、部品を載せるテーブルが左右(X軸)に動くほか水平旋回(C軸)、傾斜(B軸)することで同時5軸加工を行う。

制御精度は0・1マイクロメートル(マイクロは100万分の1)。左右に凹凸のない幅1200ミリメートルのコンパクト設計で小面積での工程集約が可能。ロボットを配置することで、左右対称構造の両面窓を通して部品の段取り替えを自動化できる。

加工エリアを大きく取ることにより、加工状況の視認性が向上。下部の壁面が傾斜しているため、切り粉が途中に堆積することなく排出されやすい。

主軸は「HSK―E40」で毎分2万5000回転、オプションで同4万5000回転。早送り速度は同30メートル。自動工具交換装置(ATC)は50本で、オプションで60本に増やせる。機械背面から工具を入れ替えできる。

11月の「日本国際工作機械見本市(JIMTOF)2024」で受注を開始する。予定価格は2800万円(消費税抜き)。

- 2024年8月27日

-

- 2024年8月26日

-

日本工作機械工業会(日工会)が発表した7月の工作機械受注実績(確報値)は、前年同月比8・4%増の1239億4200万円と、3カ月連続で増加した。中国などのアジアで高水準を維持するなど、外需がけん引した。地域や業種で状況に差はあるが、日工会の稲葉善治会長(ファナック会長)は「第4四半期以降の本格的な増加局面に向けて、一進一退を繰り返しながら地固めが進む転換期にある」との認識を示した。

外需の地域別の受注額では、中国が同65・9%増と4カ月連続で増加。2カ月ぶりに300億円を下回ったものの、300億円近い受注が継続しており高水準を持続している。

中国では旧式機械を下取りし、最新機械への置き換えを促す補助金が下支えとなっているほか、電気自動車(EV)や次世代スマートフォンへの活発投資が持続している。補助金効果の持続性が注目されるが、稲葉会長は「(7月の中国政府の支援強化策の発表などを受けて)この先も長期にわたる下支えが期待される」とした。

北米は、同9・6%増の269億4300万円で2カ月ぶりの増加。米国やメキシコで大型受注があり2カ月ぶりに250億円を上回った。欧州は夏期休暇などもあり、同23・2%減の147億1000万円と7カ月連続で減少した。

内需は同9・3%減の357億300万円で23カ月連続の減少。自動車関連を中心に6月の受注反動減などで、2カ月ぶりに400億円を割り込んだ。稲葉会長は「引き続きまだら模様の状況下で一進一退の動きが続く」と見る。

今後は半導体製造装置や自動車関連で大手企業からの実需を見込む。一方、国内の中堅中小企業では新機種を購入せずに改造・修理を繰り返して古い機械を使うのが一般的となっている。稲葉会長は「競争力のある最新鋭の機種に更新するには政府による政策支援の後押しが不可欠」と強調した。

また1―7月期の受注総額は、前年同期比2・1%減の8640億800万円だった。

- 2024年8月26日

-

- 2024年8月20日

-

内藤は、丸棒材からネジなどを成形する横型全自動転造機の新機種を発売した。稼働時のさまざまな数値をデジタルデータとして蓄積でき、それらを活用することで稼働率向上につなげられる。主に自動車産業関連に売り込み、初年度10台の販売を目指すとともに販売代理店も募集する。

新開発の「3RTH―H8T」は転造能力8トンで、ステンレスや鉄、アルミニウムなどの素材を成形可能。デジタル制御されたACサーボモーターで駆動する三つのロールダイスが転造によるネジ切り加工を行う。

その際の圧力や角度、加工や送りの速度などをデータとして蓄積。段取りやロールダイス交換時に、加工対象物(ワーク)に適したデータを入力することで作業時間を短縮できる。例えば段取りが月1回、刃物交換が月3回の場合で、既設の転造機に比べて作業時間が8分の1の短縮、稼働率が同22・7%増の効果を試算した。

また、長い状態の丸棒材を挿入してネジ切り加工を行うため、ネジなどの短いものから冷却や熱交換に使われるフィンパイプのように長いものまで、さまざまな長さのワークを扱える。太さもネジでM10からM24、フィンパイプで直径9・5ミリ―25・4ミリメートルに対応する。丸棒材の供給と加工の速度も向上させた。

油圧を利用した一般的な転造機は微妙な圧力調整や段取り替え時などの転造角度の調整が必要で、作業効率や稼働率の低下要因となっていた。

内藤の主力機種は立型で、短く切った丸棒材をロボットが定位置にセットして、ネジ切り加工をして排出するという三つの動作が必要となる。そのため、加工速度や対応できるワークの長さに限界があった。

- 2024年8月20日

-

- 2024年8月16日

-

ブラザー工業とロボットエンジニアリングは協業し、ブラザー製の複合加工に対応した5軸の小型マシニングセンター(MC)に産業用ロボットを組み合わせ、容易に加工の自動化ができるパッケージの提供を始めた。

小型MCを製造するブラザーとシステムインテグレーター(SIer)のロボットエンジニアリングが手を組み、少量多品種生産が多い中小製造業者の自動化ニーズを深耕する。

複合加工に対応するブラザー製の5軸小型MC「スピーディオM200Xd1―5AX」に産業用ロボットを組み合わせた「自動化パッケージ RC―7」の販売をロボットエンジニアリングが始めた。

RC―7はMCの側面に配置し、MC側面の扉からワーク(加工対象物)の出し入れをする。ロボットとワークを置くパレットをケースで囲い、設置後もそれを容易に移動させられるようにし、「昼休みの1時間だけ動かしたいとか、夜間に動かしたい」という中小製造業のニーズを満たせるようにした。

RC―7のセット後もMC正面の扉からワークの出し入れなどの作業が可能。ワンタッチ位置決め機構付きのクランプで、簡単に高精度で固定できる。

取り付け後の調整作業は不要で素早い稼働を実現する。また、ワークに合わせてパレットのカスタマイズにも対応する。

ロボットエンジニアリングはユアサ商事のグループ企業。

省人化の希求が高まっている中小企業に向けた自動化提案に注力しており、今回のパッケージ化はその一環となる。

- 2024年8月16日

-

- 2024年8月13日

-

WALCは、工作機械の稼働データを監視し、主軸や送り軸の故障の予兆を検知するサービス「ウォルクケア」を開発した。

機械に関連キットを取り付けるだけで、専用のクラウド環境を通じて簡単に利用できる。異常の早期発見による効率的な保全を支援し、稼働停止時間(ダウンタイム)の最小化に貢献する。

親会社のDMG森精機のサブスクリプション(定額制)サービスで、ウォルクケアの提供を開始した。専用キットを通じ、モーターの電流値などの稼働データをクラウド環境に収集。人工知能(AI)で学習し、主軸や送り軸の摩耗による不具合の予兆を検知する。

同社の工作機械で試したところ、作業者が異常に気付く5カ月以上前にボールネジのサポートベアリングの不具合を検出し、メンテナンスのコストも削減できたという。

顧客にはウェブアプリケーションで診断結果を定期的にリポートする。DMG森精機の主要工作機械のほか、ファナックや独シーメンスの数値制御(NC)装置を搭載した他社製工作機械でも活用できる。

- 2024年8月13日

-

- 2024年8月8日

-

ワルタージャパンは、多結晶ダイヤモンド(PCD)工具を中心に、アルミニウムなどの軽金属加工に適した切削工具の販売と、工具選定や適切な加工方法の提案などのサービスも提供する新ブランドを立ち上げた。これを機に、日本市場でのPCD工具の市場展開を本格化する。

新ブランドの「ワルターFMT」では、ミーリングや穴開けなどの数百種類の工具をベースに、顧客の加工状況に適した特注品を提供する。

また、工程設計や切削プロセスの変更、適切な治具の提案なども展開する。これにより、航空宇宙産業や半導体製造装置、電気自動車(EV)などの分野で今後伸長するとみられる軽金属加工の切削需要を深掘りする。

同社はドイツの大手切削工具メーカーで、超硬工具を得意とするワルターの日本法人。ワルターが2022年にポルトガルのPCD工具メーカーのフレジテを買収したことで、PCD工具のラインアップが充実したことから、PCD工具を中核に据えて、同社として五つめとなる新ブランドを立ち上げ、拡販に乗り出す。

- 2024年8月8日

-

- 2024年8月7日

-

曽根田工業は、数値制御(NC)旋盤に内径加工やボーリング加工用の切削工具を取り付けるスリーブの「EHシリーズ」を発売した。シャンク(柄)が短いスローアウェー式(刃先交換式)ドリルをつかめるように、製品を短くした。サイズは外径が40ミリメートル、内径は各16ミリ、20ミリ、25ミリ、32ミリメートルの4種類。

工具の取り付け時にはスリーブ側面の貫通穴を使い、刃物台にツーリングを固定する部品「ブロック」のネジで直接締め付ける。国内外のメーカーのNC旋盤で使用できる。

EHシリーズは、刃先に直接切削油を送る内部給油が必要なスローアウェー式ドリルに適したスリーブがほしいという顧客の声に応えて開発した。

商品は在庫しているため、即納が可能。同シリーズ以外に200種類以上のスリーブのラインアップを用意している。

- 2024年8月7日

-

- 2024年8月6日

-

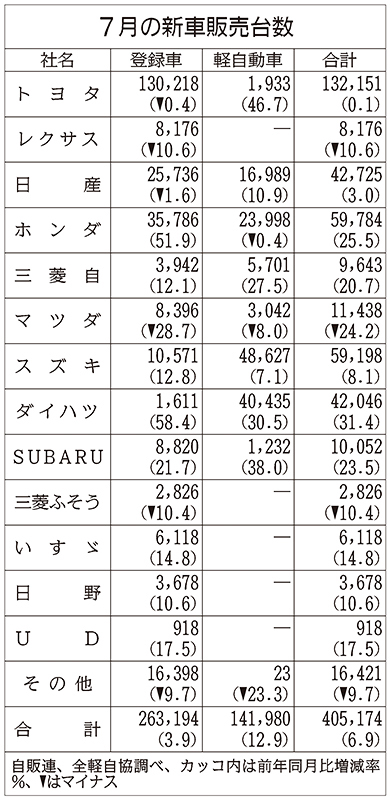

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)がまとめた7月の新車販売台数は、前年同月比6・9%増の40万5174台で7カ月ぶりに前年同月を上回った。ダイハツ工業は認証不正問題の該当車種の生産・出荷再開が進み、同31・4%増の4万2046台と10カ月ぶりにプラスに転じた。

登録車は同3・9%増の26万3194台だった。このうち乗用車は同3・6%増の22万9683台で、ダイハツのほかホンダ、SUBARU(スバル)、三菱自動車、日産自動車、スズキが前年同月を上回った。ホンダは「フリード」「WR―V」などの新車効果もあり同51・9%増と大幅なプラスとなった。

貨物車は同5・2%増の3万2583台。いすゞ自動車が同14・7%増、日野自動車が同8・4%増、UDトラックスが同17・5%増だった。バスは同49・7%増の928台と大幅増となった。

今後の登録車の需要について、自販連は「トヨタ自動車の認証不正により、どのくらい影響が及ぶのか先行きが不透明」とみる。

軽自動車は同12・9%増の14万1980台となった。メーカー別ではスズキ、ダイハツ、三菱自、スバル、日産、トヨタの6社が前年同月を上回った。

2023年11月にフルモデルチェンジしたスズキの「スペーシア」や、6月にマイナーチェンジした日産の「ルークス」、三菱自の「デリカミニ」が前年比で大きく伸長。ダイハツの「タント」「タフト」もけん引した。

全軽自協は先行きについて「ダイハツの生産再開で今後も伸びが期待されるが、市場をけん引する新型車効果が一巡することもあり、判断しにくい状況」としている。

- 2024年8月6日

-

- 2024年8月5日

-

ユーエフツールは、切削時の振れを抑え、高い穴位置精度と高硬度材に使用しても優れた耐欠損性を持つドリル「ペンタゴン」を発売した。

トヨタ自動車が保有する特許技術で、ドリル先端の中心にある鈍角部分のチゼルエッジを平面に近い五角錐に成形する「五角錐チゼル」によって実現した。消費税抜き価格はオイルホールがある3Dタイプのパイロットドリルで6500―3万1000円程度。初年度に3000万円の売り上げを目指す。

一般的なチゼルエッジの先端角が140度ほどなのに対し、ペンタゴンの五角錐チゼルの先端角は170度ほどで平面に近い。これにより先端部の長さが短くなって、加工対象物(ワーク)への食いつきが良くなる。そのため振れは少なくなり、加工と穴位置精度の安定性が高まる。

テストでは金型鋼を5回加工した際の穴位置は、他社製が中心点から直径0・013ミリ―0・06ミリメートルずれていたのに対し、ペンタゴンは5回とも直径0・013ミリメートル以内のずれにとどまった。また刃先の動きが抑制されることで、欠損しにくくなる効果もあるという。

五角錐チゼルはトヨタが自社の生産活動のために開発し、特許を取得。ユーエフツールがその技術に着目し、トヨタから特許の利用許諾を得て製品化した。

既に自動車分野で販売実績があり、今後、顧客の裾野を広げていく考え。また11月5日に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開幕する日本国際工作機械見本市(JIMTOF)に出展する予定だ。

- 2024年8月5日

-

- 2024年8月2日

-

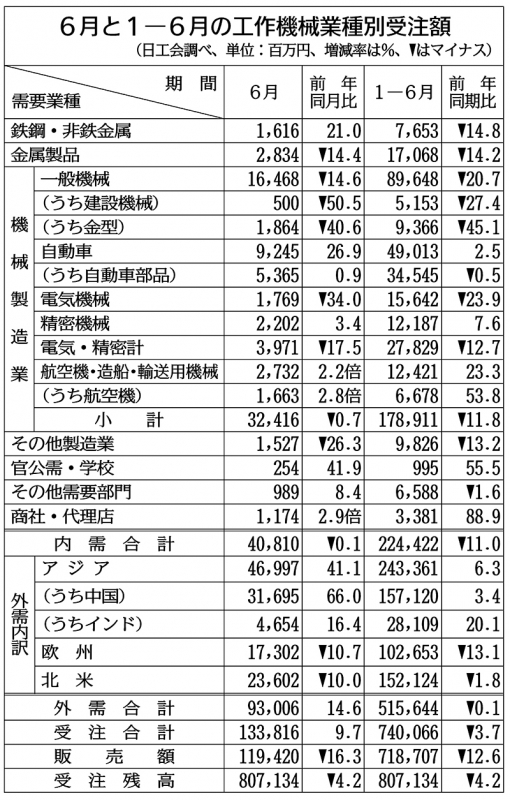

日本工作機械工業会(日工会)が発表した6月の工作機械受注実績(確報値)は、前年同月比9・7%増の1338億1600万円と、2カ月連続で増加した。

補助金効果などが見られた中国を中心に、アジアが同41・1%増と18カ月ぶりに450億円を超え、全体を押し上げた。地域や業種で状況に差はあるが、「本格的な増加局面に向け、月を追うごとに地合いが整いつつある」と述べた。

地域別の受注額は、中国が同66・0%増と3カ月連続で増加し、15カ月ぶりに300億円を超えた。業種別では、裾野が広い一般機械向けが同67・2%増の133億円、自動車向けが同38・4%増の87億円、電気・精密向けが同50・8%増の53億円だった。

日工会では中国政府による設備更新や消費財の買い替え促進策の効果が大きく、自動車関連の継続的な投資や、次世代スマートフォン関連の投資の増加も寄与していると推察。稲葉会長は「いずれも当面好調が続く」との見方を示した。

インドは同16・4%増と8カ月連続で40億円を超え、タイは同44・2%増と10カ月ぶりに25億円を上回った。稲葉会長は中国以外のアジアは「中国との連動、または自立的な動きで受注が上向くと見ている」とした。

内需は同0・1%減と22カ月連続で減少したが、3カ月ぶりに400億円を超えた。完成車でまとまった受注があった自動車向けが3カ月ぶりに90億円を超えたほか、半導体製造装置や金型向けなどで幅広く受注した。

1―6月期の受注総額は前年同期比3・7%減の7400億6600万円だった。うち中国は同3・4%増と急回復し、停滞感が続く他の主要市場を補った。受注総額は2023年下期(23年7―12月期)と比べると3・1%増加した。

日工会は24年の工作機械の年間受注額を前年比0・9%増の1兆5000億円と予想している。

稲葉会長は6月までの受注状況について「決して悪いとは考えてない。1兆5000億円は何とか頑張りたい」との考えを示した。

- 2024年8月2日

-

- 2024年7月29日

-

入野機工は、過去に販売した内面研削盤を引き取って最新機種にリマニュファクチャリング(再生)する事業を始めた。

古い機械に使われていた鋳造部品などを再利用しながら、デジタル技術で研磨を効率化する新機能を追加した最新機種に作り直して販売する。精度も新機同様に調整する。新機よりも安価に供給して長年のユーザーのニーズに応える。原材料価格が高騰する中、資源の有効活用にも結びつける。

新事業は修理サービスとは異なり、古い機械を分解して主要部品を再利用し、組み立て直した機械を「再製造機」と位置付けて販売するもの。

再製造機ではベッドなどの鋳物部品を再利用し、ハンドルなどの金属部品も状態によって再利用の対象とする。一方、電装系の部品はすべて新品に取り換える。その上でセンサーやタッチパネルなど新機能関連の部品やユニットを追加し、新機同様に組み立て、精度を調整して販売する。

入野機工は創業70年以上の内面研削盤メーカーである旧山田工機(横須賀市)の事業を継承して2020年に設立。24年に山田工機製の汎用内面研削盤「YIGシリーズ」を改良し、汎用機ながら数値制御(NC)機相当の機能を持つハイブリッド精密内面研削盤「IIG-20H」(ベースモデルの消費税抜き価格は2200万円)を投入した。今後、YIGシリーズのユーザーから機械を引き取り、IIG-20Hに再生する取り組みを推進する。

ユーザーは新機よりも安価に購入でき、修理に比べて設備投資関連の補助金を活用しやすい利点もある。再製造機は既存のユーザー以外も購入できる。

- 2024年7月29日