-

- 2022年7月14日

-

トヨタ自動車はインドでの脱炭素化に向け、トヨタグループとして計480億ルピー(約810億円)を投資する計画を公表した。このほど現地子会社の生産拠点があるカルナタカ州と覚書(MOU)を締結した。電動駆動部品の生産などに取り組む。電動化シフトと環境技術への投資を加速する。

インドの車両生産子会社、トヨタ・キルロスカ・モーター(TKM)と部品生産子会社、トヨタ・キルロスカ・オート・パーツ(TKAP)が、計410億ルピーの投資についてMOUを結んだ。このほか豊田自動織機のエンジン生産子会社も投資を行う。具体的な内容や時期は非公表だが、既存工場や生産ラインなどの電動化対応投資がメーンだという。

TKMのビクラム・キルロスカ副会長は「インドで電動化の生産の中核を構築することに自信を持っている」とコメントしている。

インド政府は2030年に新車販売の30%を電気自動車(EV)にする目標を掲げる。3月にはインドシェアトップのスズキがEVや車載電池生産で約1500億円の投資を発表するなど、電動化投資が活発化している。

- 2022年7月14日

-

- 2022年7月12日

-

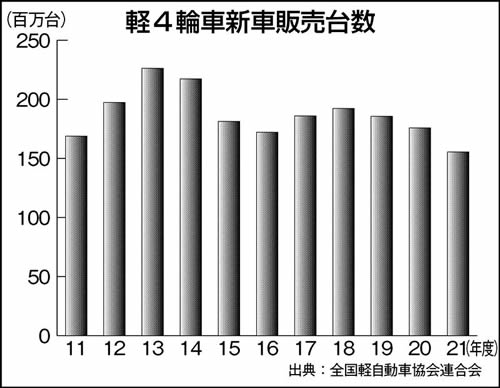

国内を主力とする軽自動車が、生活に不可欠な「足」として普通車と異なる進化を遂げている。郊外や地方での根強い短距離移動ニーズに加え、コロナ禍で一人で乗るセカンドカーとしても、低価格で取り回しのよい軽の存在感は高まった。軽ではトヨタ自動車子会社のダイハツ工業、スズキ、ホンダ、日産自動車・三菱自動車連合のNMKV(東京都港区)がしのぎを削り、電動化も急速に進む。好敵手同士のハイレベルな競争が、日本独自の軽市場を押し上げる。

新型コロナウイルスの感染拡大など視界が不明瞭な自動車業界。その中で軽自動車は力強さをみせている。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会によると、2021年度の車名別新車販売では、上位10車種のうち軽が4車種を占めた。ガソリン価格の高騰で燃費も優れる軽は、さらに価格競争力を高めている。市場は成熟しつつあるものの、軽を扱うメーカー数は依然として多く、各社は独自の技術や需要創出に勝ち残りをかけている。

ただ目下は「需要は堅調なのに部品不足が深刻でクルマが作れない」のが課題。低価格が売りのため、長期では電動化などに伴う大幅なコスト増も高い壁になる。

- 2022年7月12日

-

- 2022年7月7日

-

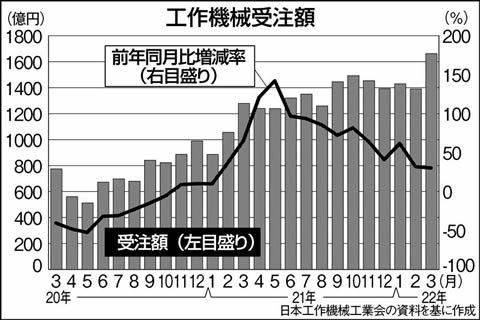

日本の工作機械産業の活況が続いている。日本工作機械工業会(日工会)がまとめた3月の工作機械受注実績は前年同月比で17カ月連続の増加となり、受注額も単月として過去2番目の記録をたたき出した。受注環境は今後も当面好調を維持するとみられる。ただ以前からの部品不足や物流混乱に加えて、ここに来て中国での新型コロナウイルス感染拡大やロシア・ウクライナ情勢の影響への懸念も広がりつつある。

「すべての地域が大変好調で、悪い所が見当たらない状況だ」。日工会の稲葉善治会長は、工作機械需要の世界的な好調ぶりに確かな手応えを示す。

日工会が発表した3月の受注実績(確報値)は、前年同月比30・0%増の1662億6300万円で、47カ月ぶりに1600億円を上回った。単月としては、18年3月(1828億6000万円)に次ぐ過去2番目の高水準に達した。また内外需についても、内需が42カ月ぶりの600億円超え、外需も48カ月ぶりの1000億円超えで単月では過去2番目の水準を記録するなど“好成績”を収めた。

内需は同48・8%増の602億3900万円で、13カ月連続の増加となった。半導体製造装置関連を中心に需要が伸びたほか、ロボットや油空圧機器などの産業機械、金型などでも自動化や高効率化、環境対応を進めるための設備投資が活発化。年度末効果も受注額を押し上げた。

- 2022年7月7日

-

- 2022年7月6日

-

スギノマシンは、フローティング機構内蔵のバリ取り用ツールホルダー「バリカン BRQ―TX01」を発売した。前モデル「同BC10―20」をフルモデルチェンジした。より高速度の回転に対応し、加工テスト時の使いやすさも向上した。価格は4万5000円(消費税抜き)。初年度1000台の販売を目指す。

回転数が従来の毎分5000回転から同1万2000回転に増え、高送り加工によるサイクルタイム短縮やバリ取り加工後の仕上がり、品質の向上を実現。分解工具を使わず、ワンタッチでフローターの着脱とスプリング交換ができる構造にし、バリ取りの自動化に必要な加工テスト時の使いやすさやメンテナンス性が向上した。

同ホルダーはマシニングセンター(MC)に取り付けて使用。ダイカストや鋳造品などのバリ取りを自動化できる。最大10ミリメートル伸縮するフローティング機構を搭載。加工対象物(ワーク)に合わせて先端工具が上下に動いて追従するため、簡単な数値制御(NC)プログラムで均一のバリ取りが可能。また、取り残しやワークの削れ過ぎも防げる。

- 2022年7月6日

-

- 2022年7月5日

-

タンガロイは、多方向旋削加工に対応する工具「アド・マルチ・ターン」に片面仕様のポジタイプインサートを追加、発売した。価格は代表型番の「3C―TCMT29X608―TM T9215」が2783円(消費税込み)。

同インサートは、既存の両面仕様のネガタイプや従来のISO工具に対して、高送り引き加工による高能率加工が可能となることで生産性を3―4倍に高められる。同じインサートで従来のISO工具と同様の前挽(び)き加工を行えるため、自由度が高くあらゆる加工形態の中切削加工から荒加工に使える。

ホルダーの座面とインサート底面には、独自開発の凹凸形状「Yプリズム」機構を搭載。強固なインサートクランプにより、安定した多方向への加工と高能率加工を実現する。

- 2022年7月5日

-

- 2022年7月1日

-

OSGは超硬ドリルなどを作るマザー工場の「NEO新城工場」で、微細精密加工向け工具の生産能力を2024年までに現状より3―4割増やす計画を示した。微細精密向けの生産強化で第5世代通信(5G)や半導体、電気自動車(EV)関連などの成長市場の取り込みを図る。

このほど開いた同工場の見学会で大沢伸朗社長が明らかにした。同工場は現在、生産能力の3割ほどが微細精密加工向け。これを「2年の間に3割から4割増強する計画を進めている」として、微細精密加工向けの比率を4割程度に引き上げる考えを示した。

また、タップの生産拠点の八名工場、超硬エンドミルの大池工場も微細精密加工向けを増強する方針だ。同社は3ミリメートル径以下のドリル、6ミリメートル径以下の超硬エンドミルを微細精密加工向けと定義している。

NEO新城工場は新棟を新たに建設するとともに旧棟を刷新し、20年5月に完工。当初は同年秋に見学会をする計画だったが、コロナ禍で延期していた。今回、下江洋行新城市長ら地元関係者や報道陣を招いて開催。完工から約2年たってからのお披露目となった。

- 2022年7月1日

-

- 2022年6月30日

-

ジェイテクトは4月から事業ブランドを「JTEKT(ジェイテクト)」に統一した。自動車部品や軸受、工作機械の事業連携を加速する狙い。各事業の強みを生かして新たな付加価値や相乗効果を生み出す。コロナ禍もあり事業環境の変化が一層激しくなる中、ブランド統一を新潮流を乗り越える原動力にする。

「強みは多くのシーズがあること。事業間の壁を取り払って有効にシーズを使えば、より良い仕事ができる」。佐藤和弘社長はブランド統一の意義をこう強調する。

2006年に光洋精工と豊田工機が合併して誕生したジェイテクト。主に軸受が「Koyo」ブランド、工作機械で「TOYODA」ブランドを展開。各事業が独自に事業成長を目指し、グループ全体での競争力の強化は十分とは言い難かった。ブランド統一を通じてさまざまな連携を促し、シナジーの創出につなげる。

連携で期待する取り組みの一つが、21年11月に刈谷工場で開設した歯車開発センター「ギヤイノベーションセンター」だ。電動化の進展を捉えて、電動駆動モジュール「eアクスル」向け歯車など新たな需要を狙う。ジェイテクトグループの加工技術などを結集し、高付加価値の歯車製品を提案する。

生産面での連携にも乗り出している。ステアリングを生産する奈良工場では、工作機械・システム事業が手がけるプログラマブルロジックコントローラー(PLC)を活用したスマートファクトリー化の実証実験に取り組む。IoT(モノのインターネット)技術を活用し、稼働状況などの情報をきめ細かくデータ化して生産性を高める。

リチウムイオンキャパシターでは、トヨタ自動車向けに電池生産設備を手がけているモノづくり力の強みを生かす考えだ。

ジェイテクトは企業体質の強化に向けて「リボーン」(競争力の再構築)に取り組んできた。例えば、20年12月に実施した名古屋市からトヨタグループ各社が集積する愛知県刈谷市への本社移転。「20年6月に社長に就任して4日で決めた」とスピード感を持ってさまざまな改革を進めてきた。

自動車業界は変革期にあるうえ、コロナ禍も重なり、事業環境の変化はめまぐるしい。佐藤社長は「何が起こるか分からない中で生き残るには、競争力がないといけない。ブランド統一による連携が原価低減の強化や未来への種まきにつながる」と語る。

- 2022年6月30日

-

- 2022年6月29日

-

DMG森精機は、米国北東部の新たな販売・サービス拠点として、マサチューセッツ州に「DMGMORIボストン」を開設。米国で同拠点は11カ所目。ショールームも設け、最新の工作機械や生産支援システムも提案。現地での販売・サービスにとどまらず、グローバルで顧客への新たなデジタル機器・システム、プロセスを提供する拠点に位置付ける。

新拠点は1階建てで、ボストン近郊のサマービルに新設した。営業やエンジニア、研究開発者ら社員約140人で、今後もデジタルや人工知能(AI)、積層造形(AM)関連人材の採用を進める。複合加工機やマシニングセンター(MC)、デジタル関連システムなども展示し、顧客や社員の研修にも活用する。

資本・業務提携するソフト開発ベンチャーのチューリップインターフェーシズも入居。同社の製造支援ソフトウエア作成基盤「チューリップ」を活用した工程のデジタル化提案を推進する。

新拠点の周辺には医療や航空宇宙、ハイテク関連企業が立地し、マサチューセッツ工科大学などの技術系大学も近い。

DMG森精機が注力する自動化とデジタル化の研究開発への貢献も見込まれる。

- 2022年6月29日

-

- 2022年6月28日

-

三菱マテリアルは欧米の超硬工具市場を深耕する。顧客の工作機械に「新切削加工モニタリングシステム」(MICS)を装着し、工具の摩耗や欠損原因を診断したり、最適な加工条件を割り出したりする。デジタル技術を活用したソリューションでチタンやインコネルなど難削材加工の生産性向上を訴求し、自動車、航空宇宙、医療機器中心に超硬工具部門の売上高を年率約7%伸ばす。

三菱マテリアルは超硬切削工具で交換式、一体式を品ぞろえする。同部門売上高(20年度は1200億円程度)の約4割を占める欧米市場で難削材加工領域を開拓し、成長につなげる。欧米では年に数社から十数社にMICSの導入を目指す。

MICSは工作機械の制御盤に取り付け、センサーで把握した工具の摩耗度データなどを収集・分析。リアルタイムの工具監視で最適な交換時期や切削の最適条件を示し、工具費などのコストダウン、省人化、設備停止防止につなげる。海外に先行して日本の一部ユーザーでMICSを装着済み。一度設定すればデータ収集・分析が容易で、さまざまな展開が可能だ。

同社は航空機や自動車関連顧客が集積する独シュッツガルト、スペイン・バレンシア、米ノースカロライナにソリューション・研修拠点を持つ。コンピューター利用解析(CAE)による切りくず解析、加工パスのシミュレーションなどを通じ、日本式にキメ細かく最適な加工技術や生産性向上策を提案する。

- 2022年6月28日

-

- 2022年6月27日

-

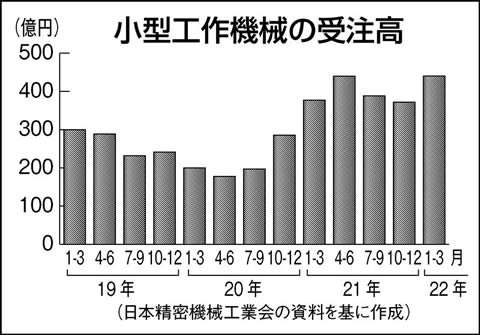

日本精密機械工業会がまとめた2022年1―3月期の小型工作機械受注実績は、前年同期比16・8%増の440億2408万円と6四半期連続の増加となった。統計結果がデータ化された03年以降では、2018年1―3月期の462億8201万円に次いで過去2番目の受注額に達した。半導体関連や自動車向けを中心に旺盛な需要が続き、輸出が伸長。国内でも需要回復に加え、期末効果によって受注が押し上がったとみられる。

400億円を上回ったのは、21年4―6月期(439億6042万円)以来3四半期ぶり。また前四半期との対比でも3四半期ぶりの増加だ。

機種別では、数値制御(NC)小型工作機械が前年同期比12・6%増の373億8780万円だった。そのうちNC小型旋盤が同10・1%増の245億2274万円で、受注総額の5割以上を占めた。そのほか、NC小型研削盤が同86・7%増の38億6091万円、NC小型フライス盤が同9・2%増の13億2650万円と堅調に推移した。

一方で、小型マシニングセンター(MC)は同6・7%減の12億5960万円で、NC小型工作機械の主要機種別では唯一の減少となった。

非NC小型工作機械は同32・0%増の20億7719万円だった。

また輸出総額は同13・8%増の300億6574万円だった。国内需要の回復などもあり、輸出比率は同1・8ポイント減少の68・3%となった。

- 2022年6月27日

-

- 2022年6月24日

-

長谷川機械製作所は、1台で旋削とミーリング加工ができる旋盤「CW42MY」を開発した。通常、別工程で行う加工を1台で完了して生産を効率化できる。価格は2000万円(消費税抜き)。

自動車部品や半導体関連、医療機器部品などの加工用途を想定している。旋削のみの機種「CW42」も1500万円(同)で同時期に投入する。2023年9月までに2機種で30台の販売を目指す。

電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)の普及に伴い、従来の部品より生産品目の多様化が進んでいる。長谷川社長は「顧客からは多品種変量生産と、工作機械の工程集約が求められている」と説明する。そこで今回、1台で2役をこなす新製品を開発した。

旋削だけでなく安定したミーリング加工を実現するため、従来機のタレットの構造に工夫を加えたことで開発に成功した。2機種ともに主軸の最高回転数は毎分6000回。装置の寸法は、幅2・6×高さ1・63×奥行き2メートル。10マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以下の細かな加工が可能だ。

オプションとしてファナック製の協働ロボットを搭載でき、自動化にも対応した。このほか、長い切り粉を分断して処理を容易にする「振動切削」も搭載できる。

- 2022年6月24日

-

- 2022年6月22日

-

三菱マテリアルは、両面インサート式汎用肩削りカッター「WWX400シリーズ」に、精密級Mインサートとワイパーインサートを追加し、発売した。仕上げ面精度向上のニーズに対応する。価格は代表型番の「6NGU1409040PNER―M MP6120」が2112円(消費税込み)。

発売したのは精密級Mインサートが16アイテム、ワイパーインサートが3アイテム。精密級Mインサートは、切れ刃稜線(りょうせん)部に加えてインサート側面も研磨することにより、仕上げ面精度を高めた。ワイパーインサートは2コーナーが使用可能。通常のインサートにワイパーインサートを1枚だけ取り換えて使うことで、高品位な仕上げ面精度を実現する。

同シリーズは両面6コーナーの「X形状」を採用。両面6コーナーを使える経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研磨級のインサートでも良好な仕上げ面が得られる。

- 2022年6月22日