-

- 2023年7月25日

-

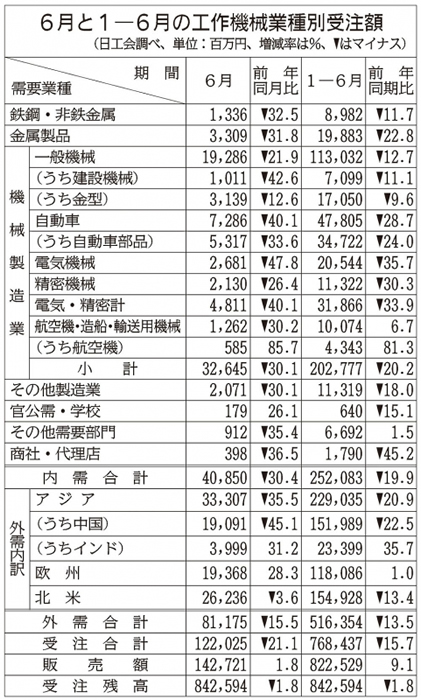

日本工作機械工業会(日工会)が20日発表した1―6月期の工作機械受注実績(確報値)は、前年同期比15・7%減の7684億3700万円で5半期ぶりの減少となった。1―6月期の8000億円割れは2年ぶり。内需で幅広い業種が落ち込むなど、内外需ともに減少。過去2番目の受注実績だった前年同期からは落ち込んだものの、受注額は高水準を保った格好だ。

同日都内で会見した稲葉善治会長(ファナック会長)は「主要業種の需要動向が伸び悩む中で、一定の設備需要が下支えになることを確認できた半年だった」と分析。7―12月期について「7―8月も一進一退の状況が予想されるが、秋口以降の緩やかな反転を期待している」と述べた。

内需は前年同期比19・9%減の2520億8300万円で3年ぶりの減少。3000億円割れは2年ぶり。主要4業種は航空・造船・輸送用機械以外が減少し、電気・精密は半導体関連の減速により、4半期ぶりの350億円割れとなった。

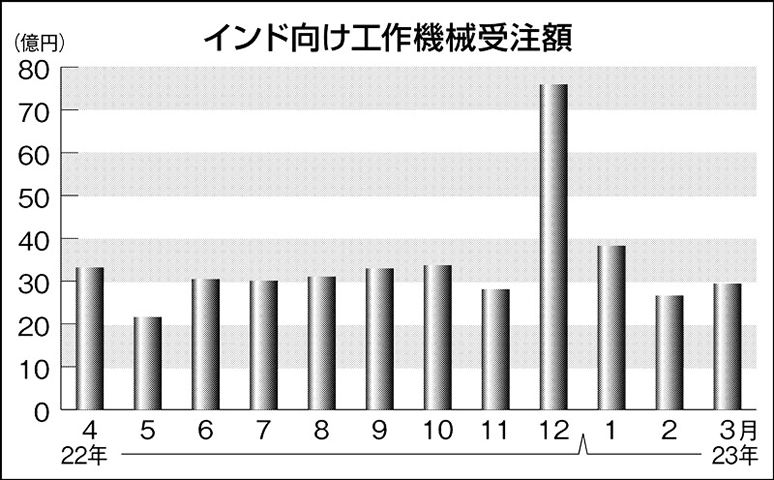

外需も同13・5%減の5163億5400万円で、3年ぶりの減少となった。アジア、欧州、北米の主要3極では欧州以外が減少。中国は同22・5%減の1519億8900万円だった。

また6月単月の受注実績は、前年同月比21・1%減の1220億2500万円で6カ月連続の減少となったが、2カ月ぶりに1200億円を超えた。

内需は同30・4%減の408億5000万円で10カ月連続の減少。省エネルギー関連の補助金が需要を押し上げ、2カ月ぶりに400億円を超えた。

外需は同15・5%減の811億7500万円で6カ月連続の減少。中国は6カ月連続の減少で、2020年8月以来の200億円割れ。稲葉会長は中国市場について「政府がどのような景気浮揚策を打ち出すか注目している。夏過ぎから暮れには上向くと期待している」と見通した。

- 2023年7月25日

-

- 2023年7月24日

-

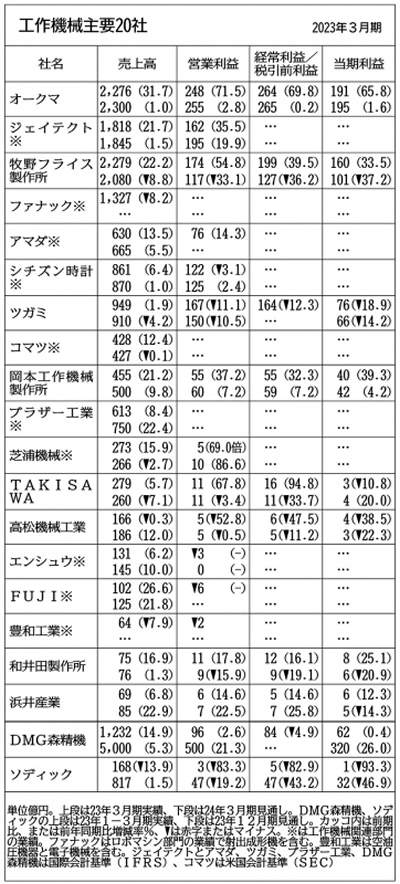

工作機械メーカー各社の2024年3月期の業績は、堅調な市況を受け前期に積み上がった受注残が、販売を下支えする見込みだ。一方、足元の受注は22年秋頃から調整局面が継続。受注の回復時期、けん引する地域、業種をどう織り込むかで、各社の業績予想が分かれる。原材料高騰などの逆風を販売価格の上昇で補えるかも収益を左右しそうだ。

工作機械主要20社の24年3月期(2社は23年12月期)の業績予想は、売上高を公表している18社のうち13社が増収、営業利益を公表している14社のうち7社が増益を見込む。

オークマは24年3月期の売上高と当期利益が2期連続で過去最高を更新すると予想。前期に過去最高まで膨らんだ受注残高の消化が業績を支える見込みだ。家城淳社長は好調な業績や受注の背景に「精度が安定し、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)に必要な省エネルギーの機械がヒットした」と解説する。

23年1―3月期の受注が中国を含むほぼ全地域で前四半期(22年10―12月期)比で増加したDMG森精機。森雅彦社長は「5月の半ばくらいまでの受注で、各工場の12月末までの生産能力は完全に埋まった」とし、23年12月期に増収増益を見込む事業計画の達成確度が高まったと見る。5軸・複合加工機による工程集約や自動化の提案が浸透し、機械の受注平均単価も伸長。購入部材価格の上昇を価格転嫁で吸収し、販売粗利益の拡大などが収益を押し上げると予想する。

24年3月期に工作機械事業の売上高で微増を見込むジェイテクトは、営業利益では2ケタを超える大幅増を予想。同社幹部は「原価低減に加え、インフレに対する売価転嫁を織り込んだ」とした。シチズン時計は、子会社のシチズンマシナリー(長野県御代田町)で24年3月期に売上高が3期連続で過去最高を更新する見通し。

一方、牧野フライス製作所は24年3月期に減収営業減益を予想。上期(23年4―9月期)の受注減と為替の円高想定に伴う換算額の減少を反映した。永野敏之専務取締役は「23年4―6月期に受注が底を打ち、下期にかけて中国は電気自動車(EV)、米国は航空機、国内は半導体製造装置向けなどの増加を見込む」とした。

中国向けの売上高が約7割を占めるツガミは23年4―9月期の売上高を前年同期比5・1%減の455億円と予想。同社幹部は「下期も上期と同水準の売上高を想定している」と慎重な見通しを示した。

- 2023年7月24日

-

- 2023年7月20日

-

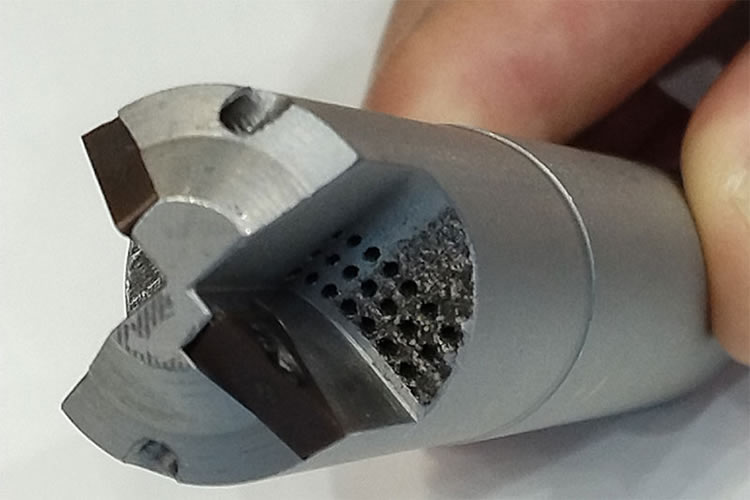

住友電気工業は自動車部品などの切削工具として、耐摩耗性が高いインサート(刃先交換チップ)「コーテッドスミボロンBNC2105」を発売した。

高速仕上げ加工に適し、安定した加工品質や長寿命が特徴。高硬度鋼やベアリング鋼、多様な加工の効率が向上する。消費税抜きの価格は標準品が1万2100円。販売目標は初年度1億円、3年後5億円。

立方晶窒化ホウ素(CBN)焼結体の新たな材種を開発し、適用した。硬度と耐熱性が高い炭窒化チタン(TiCN)結合材を用いたCBN焼結体に、高強度な窒化チタンアルミニウム(TiAlN)系の多層膜を施した。高速加工と安定長寿命を可能にする。51型番をそろえた。

- 2023年7月20日

-

- 2023年7月18日

-

京セラは振動切削工具事業に参入する。デンマークの子会社を通じて、ドイツで同工具関連メーカー2社を買収した。買収額は非開示だが、数億円規模とみられる。同工具は、一般的な工具では加工が難しい炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などの加工に適する。自動車や航空機部品で普及が進む炭素繊維材料向けの工具を製品群に加えることで、将来の需要拡大に備える。

京セラユニメルコ(デンマーク)が、振動切削工具メーカーの独BFT ハルトメタル・ヴェルクツォイクと、同社製工具向け振動デバイスを手がける独GSBを買収した。両社合計の年間売上高は約300万ユーロ(約4億3000万円)。

同工具が加工に強みを持つ炭素繊維やグラスファイバーなどの材料は強度が高く、金属より軽量なのが特徴。自動車や航空機部品などへの採用が進む。

- 2023年7月18日

-

- 2023年7月14日

-

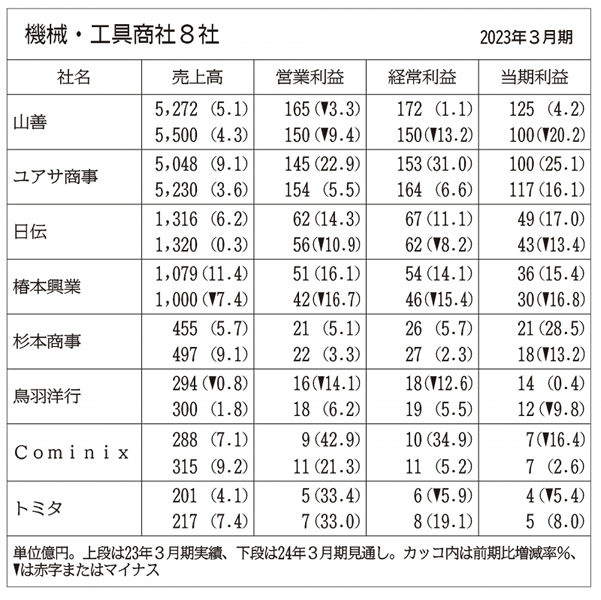

機械・工具商社業界の市況はコロナ禍を脱しても、予断を許さない状況が続く。主要商社8社が公表した2024年3月期連結業績は1社を除き増収だが、営業損益は山善、日伝、椿本興業の3社が減益を予想する。ウクライナ情勢の長期化や原料高・半導体不足の影響で設備投資は停滞気味。中でも自動車・半導体業界の設備投資需要が不透明で、各社は様子をうかがう。

山善は増収営業減益予想で、過去最高の売上高を目指す。岸田貢司社長は「中計最終年度となる25年度の売上高6000億円達成に向け、成長投資を加速する」と強調。投資先行で一時的に収益が悪化する。海外市場では「インド拠点を伸ばし、不透明感を払拭したい」と打開策を語る。

アサ商事は増収営業増益の見通しだ。ただ工業機械部門の4月の国内受注は、前年同月比19%減と調整局面が続く。田村博之社長は、補助金による効果が落ち着き「しばらくこの水準で推移する」との見方を示す。工作機械の販売を維持しつつロボット中心に省力化ビジネスを増やし「補助金があまり多くないこの時期を乗り切りたい」とする。

増収営業減益を見込む日伝、減収営業減益予想の椿本興業は、自動車や半導体の設備投資動向を24年3月期は慎重に見る。一方で「(24年3月期は)人材に投資する」(椿本興業の香田昌司社長)と、需要回復に備え組織強化に力を入れるところもある。23年3月期は7社が増収で、営業利益は6社が増益と堅調に推移した。

- 2023年7月14日

-

- 2023年7月13日

-

サンドビックは、名古屋市中川区に切削工具のテスト加工機能やショールーム機能などを持つ「サンドビック・コロマント・センター(完成予想図)」を2024年3月までに開設する。加工の様子を施設外に配信するシステムも備える。国内の顧客サービスを向上させ、日本市場を一段と深耕する。

新センターは、新築の建屋を賃貸で借りる。敷地面積は約750平方メートルの2階建て。1階にテスト加工をする3台程度の先端の工作機械や製品を展示するショールームを設置。2階に40―50人ほどが収容可能なセミナールームを設ける。

また、新センター内での加工の様子を他の場所に配信、海外にある14カ所の同様の施設での加工を観られる「デジタル・ライブ・マシニング・システム」を備える。センターと顧客のオフィスと新センターをインターネットで接続し、来場しなくても加工状況を確認することも可能にする。

また、サンドビックグループ内のコンピューター利用製造(CAM)などのソフトウエアメーカーの製品を実演することを検討している。

同社は2022年8月に神戸市中央区にあった本社と名古屋市名東区にあった工具部門のコロマントカンパニー本部を統合し、現住所に移転。その際、旧本部内にあり、テスト加工などができる設備を瀬峰工場(宮城県栗原市)に移していた。

今回、製造業が盛んな中部圏の中心地で首都圏、関西圏からもアクセス性が良い名古屋市に同様の機能を強化した上で復活し、工具需要を掘り起こす。

- 2023年7月13日

-

- 2023年7月7日

-

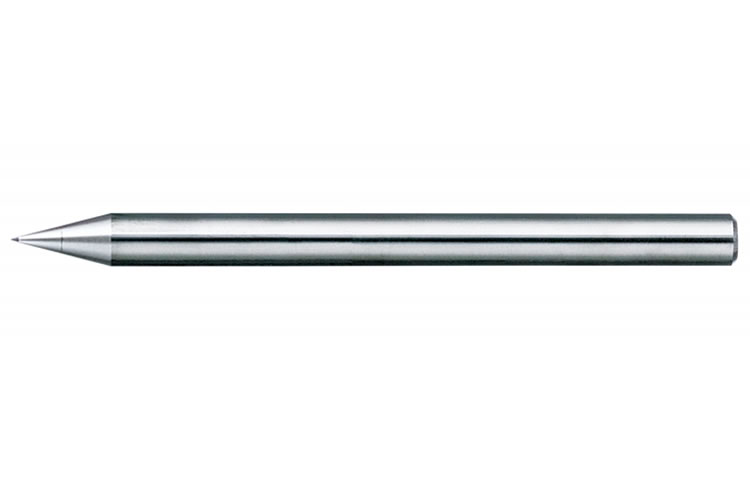

日進工具は工具材料が「立方晶窒化ホウ素(CBN)結晶体」のマイクロボールエンドミルシリーズで、2枚刃形状の「SMB200」を発売した。刃先のボール半径(R)精度公差と触れ精度をそれぞれプラスマイナス0・002ミリメートル以内に仕上げるなどして超高精度仕様を実現した。Rが0・01ミリ―0・05ミリメートルで全7サイズを展開。R0・01ミリメートルの消費税抜きの標準価格は7万8000円。

SMB200ではR0・01ミリメートルのサイズから2枚刃形状を採用し、従来よりも加工効率を向上できる。CBN焼結体の特徴を最大限に生かして鋭いエッジも実現した。機械に取り付ける部分にあたるシャンク径の交差は、マイナス0・001ミリ―マイナス0・003ミリメートルの幅で0・002ミリメートル内の精度に仕上げた。

CBN焼結体はダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比べ約3倍の硬さを持ち、耐熱性や熱伝導性も高い。一方、強度や靱性は低いため、切削負荷の少ない仕上げ加工で、工具の摩耗を抑えながら、工具寿命の長期化などに貢献する。

- 2023年7月7日

-

- 2023年7月6日

-

ティーケーエンジニアリングは、金属3次元(3D)プリンターで積層造形(AM)した切削工具の受託製造に乗り出す。今夏に受注開始の予定。複数の工具を1本に集約したコンビネーション化やクーラント液の内部給油穴を自由に設計でき、加工条件に応じた工具製作が可能。一般的な工具に比べて、当初の価格は1・2倍程度の想定だが、最適工具を使った加工の効率化によるトータルコスト低減効果を訴求する。

TKEは自動車部品の機械加工、高周波熱処理を行う高雄工業のグループ会社。AM切削工具は高雄工業で使用し、実用性を確認できたことから外販の受注活動を本格化する。

本格展開に向けて、10月に独SLMソリューションズ製の3Dプリンター1台を新規導入する。導入額は約2億2000万円。

工具の材料に硬度、耐摩耗性、耐熱性に優れたマルエージング鋼を使用。面取りカッターと座ぐりカッターを1本の工具に集約するなど、コンビネーション化することで加工時間の短縮を提案する。内部に空間を作る中空形状も可能で、工具の軽量化が図れる。

またクーラント液の吐出口をシャワー形状にしたところ、刃先に高圧で均等にクーラント液が当たり、刃先冷却を効率化できた。自動化のネックの一つになっている切りくずの巻き付きを抑え、排出性が向上したという。

TKEは金属3Dプリンター3台を駆使し、高周波熱処理用の加熱コイル「AMコイル」の受注活動を推進。AMコイルの造形を通じてAM技術を蓄積してきた。

- 2023年7月6日

-

- 2023年7月5日

-

富士精工は切削工具や治具を製造する工程の省人化に注力する。切削工具の生産を自動化したラインを本社工場で5月に本格稼働させた。また、12月に導入予定の治工具生産工程の加工機も無人運転をできるようにするなど、多くの工程で省人化を進める。主力である自動車関連向けの製品の需要が、電気自動車(EV)の普及で縮小するとみられる中、新規分野開拓の人員を確保するために現在の生産工程の省人化を図る。

切削工具の自動化ラインは、加工機2台と無人搬送車(AGV)、ロボットを組み合わせる。ロウ付けなどの一部の工程を除き、粗加工から研磨、座繰り、溝切りなど完成品までのほぼ全ての工程を24時間無人で稼働できるようになる。従来から各工程ごとに省人化のための自動化に積極的に取り組んでおり、同ラインはその集大成となる。

富士精工は切削工具でも特殊品を得意とするが、約70%の製品を同ラインで生産できるようになる。今後は、それ以外の製品の自動化に注力する。

ホルダーや治工具などを生産する工程では、超精密加工機を12月に導入する。同加工機は、パレットチェンジャーで無人加工を可能にする予定。そのほかにも、検査工程も自動検査装置を入れるなどして省人化し、全体の40%を自動で検査可能にした。

同社は主に自動車関連の特殊ホルダー、切削工具を手がける。生産工程を省人化することで、新規分野への人繰りを狙う。

また、自動化に合わせて作業場所を集約して省スペース化し、新規分野の作業場所も確保する。

- 2023年7月5日

-

- 2023年7月3日

-

ハイマージャパンは、研削加工機能付きマシニングセンター(MC)用砥石アーバ(アダプター)を発売した。親会社で工具関連メーカーの独ハイマーの製品で、2022年秋に欧米市場へ投入し、このほど日本市場でも取り扱いを始めた。消費税抜きの価格は17万円から。年間販売目標で300台を目指す。

研削加工機能付きMCは、ワンチャッキングで切削に加え、研削加工の仕上げまで行える。今回の砥石アーバは多様なテーパーシャンクに対応し、合計173モデルを標準品でそろえた。

砥石取り付け時およびドレッシング後に生じるアンバランスは、バランサーと組み合わせて製品本体のネジ穴で修正が可能。独自のクーラント吐出設計で、加工面へ的確にクーラントを供給して冷却できる。使用する砥石のタイプで特注品の対応も行う。

すべての砥石アーバは、ISO規格の釣り合いの良さ「G2・5」の精度で1分当たり最大2万5000回転で事前にバランスをとっている。

ハイマージャパンの野坂社長は今回の製品投入により、「既存の切削加工分野に加え、研削加工分野にも力を入れていく」とする。2023年12月期の売上高は前期比1・5倍を目指す。取り扱い製品をPRするショールームを大阪本社に構えるが、2年内をめどに関東圏、中部圏でも開設を計画している。

- 2023年7月3日

-

- 2023年6月30日

-

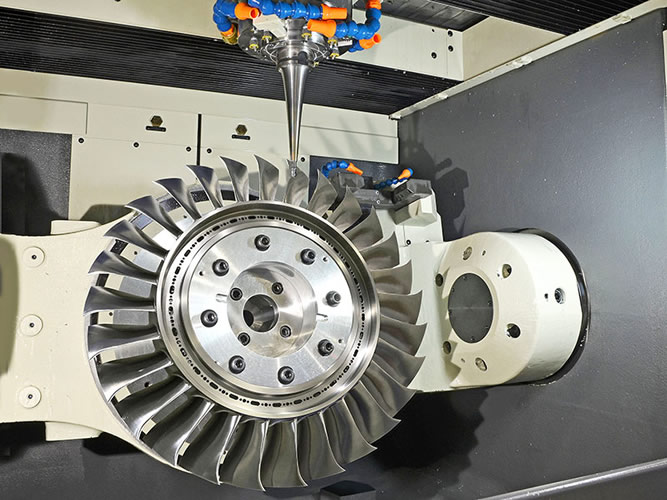

三井精機工業は航空機エンジンメーカー向けに円盤状のローターディスクと翼を一体化したブリスクを加工できる5軸マシニングセンターを供給している。1枚の円盤から何十枚もの翼を削り出すため、高精度な機械が求められる。同社は部品の開発から携わり新しい加工方法を開発できる技術を持っており、顧客の要望に柔軟に対応する。

ブリスクは航空機用エンジンの圧縮機部や小型エンジンのファンブレード部に使用する。ブレードとディスクが別部品のものと比べて軽量化やクラック発生のリスク低減につながる。

加工の難しさについて川上社長は「材料には難削材であるチタン合金などが使われる。加工時間の短縮によるコスト削減や面の精度、工具の高寿命化などが求められる」と語る。翼は仕上げ形状に近づくに従い薄くなるため剛性が低下し、振動によるびびりが発生しやすくなる。

ブリスクの翼の厚みは約1ミリメートル。面にくぼみがあったり、翼のエッジ部分に溝ができたりすると、気流が乱れ失速の原因になる。要求精度は各メーカーにもよるが、加工後の手磨き工程を省ける面粗度(Ra)0・4マイクロメートル(マイクロは100万分の1)。一つのブリスクで数百万円以上するため、手作業による誤差発生を防ぎたいというメーカーの要望に応える必要があった。

同社はブリスク加工用途として5軸立型マシニングセンター「Vertex55X Ⅲ」などを内外に100台以上納めた。同製品はチタン合金などの難削材加工に対応できる機械剛性を持つ。回転軸の中心付近に加工点を設け、加工時間短縮に貢献することも特徴の一つだ。17年発売の「Vertex75X Ⅲ」は全ての翼を削る時間が従来製品比25%減の45時間となった。

加工は翼の周りを工具が回りながら削りだす。守田幸市営業本部精機営業部次長兼精機販売推進室長は「翼の先端部分から中心部にむけて徐々に削り出していく。エッジの部分がギザギザにならないように制御できる技術を持つ」と話す。

同社は1980年代にチタン製ブリスクを加工するための特別仕様の同時5軸制御マシニングセンターを北米の航空機エンジンメーカーに納入した実績を持つ。燃費向上や二酸化炭素(CO2)の排出量を削減するため約10年前から民間用エンジンでもブリスクの需要が増えた。大手工作機械メーカーは手を上げたがらない中、三井精機工業は小回りの良さと難削材を高能率に加工するノウハウを生かして、各メーカーの要望に対応していった。

今後は耐熱性が高いニッケル合金など新たな材料の利用により、加工難易度が上がる可能性がある。金属積層造形(AM)による補修も注目が集まる。川上社長は「航空宇宙分野は難しい分野。ニッチな市場で高い要求精度が求められるが、その分やりがいがある」と顧客と一緒になった開発を続けていく方針だ。

- 2023年6月30日

-

- 2023年6月29日

-

エヌティーツールは、独自開発のシールストッパーを採用し、刃物フラット部からのクーラント液漏れを抑えたコンピューター数値制御(CNC)旋盤用スリーブ「クーラントバイトスリーブ」を発売した。刃先から効率よく加工物(ワーク)内径にクーラント液を吐出でき、ボーリング加工での切りくず排出性が向上する。価格は1万6000円(消費税抜き)から。

工具の内側からクーラント液を吐出する内部給油ホルダー対応で、オイルホールが付いたボーリングバー専用スリーブ。刃物シャンク内に装着したシールストッパーがクーラント液圧で端面に密着し、刃物フラット部の隙間からのクーラント液漏れを防ぐ。クーラント液圧の低下を抑え、最適なクーラント液の吐出により、切りくず排出性のほか加工品質の向上、チップの長寿命化につながる。

同社は主にマシニングセンター用で培ったツーリング技術を生かし、旋盤分野で販路拡大を本格化している。

- 2023年6月29日