-

- 2024年10月4日

-

イノテックは、工場で使う切削工具の管理を一元化するシステムを8月末に発売開始した。自動販売機に似た機能を持つキャビネットに工具を収納し、使ったり補充したりした数や在庫数を情報システムで一元管理する。価格は消費税抜きで350万円。

発売するスマートキャビネット「Pシリーズ」は、1台に90種類、1種類当たり16ケースの工具を収納可能。ICカード、または顔認証か虹彩で使う人を認証する。認証後、欲しい工具をタッチパネルで選べば、工具を乗せたスプリング状の部品が回転し、取り出し口に工具ケースを落とす。

管理する工具を増やすには別途、引き出し収納式の子機を追加できる。引き出し型は290種類の工具を保管可能で、工具をケースから取り出して再度収納できる。工具の管理単位をケースごとから、より精密な単品ごとにすることができる。

工具の在庫データはオフィスの情報システムに収集。工場のどこにどんな工具があるかや、過剰在庫や品切れなどを容易に把握できる。製造業者が自社工場の工具を管理するのに加え、機械工具商社が客先に設置し、客が使った分の価格を請求したり、適切に補給したりする使い道も考えられる。

中国の切削工具メーカー、成都成林数控刀具(キロウッド)が開発したが、どのメーカーの工具でも管理できる。イノテックは19年にキロウッド製品の日本での販売総代理店契約を締結。スマートキャビネットも自社の工場で同年から使用を始め、日本でも使いやすいように改良し、今回外部に販売する。

- 2024年10月4日

-

- 2024年10月3日

-

日本工作機械工業会(日工会)が発表した8月の工作機械受注実績(確報値)は、前年同月比3・5%減の1107億7000万円と、4カ月ぶりに減少した。夏季休暇などの影響を受ける中、欧州で受注が低迷し、内需も振るわなかった。稲葉善治日工会会長(ファナック会長)は「金融市場での大きな変動、欧州経済の先行きへの懸念を受けての様子見感、北米での大型受注の剥落などが重なった」と述べた。

地域別の受注額は欧州が同39・5%減の107億800万円と、8カ月連続で減少。夏場からドイツなどで景気が低迷し、43カ月ぶりに110億円を下回った。業種別では電気自動車(EV)の販売不振が響いた自動車向けが47カ月ぶりに10億円を割り込んだ。

米国は同8・9%減の205億700万円と、2カ月ぶりに減少。北米全体では大型受注の縮小で航空・造船・輸送用機械向けが前月比で半減した。

一方、中国は前年同月比50・1%増の285億3200万円と、5カ月連続で増加した。政府による設備更新や消費財の買い替え促進策、自動車関連の継続的な投資、次世代スマートフォン関連の投資の増加などが寄与したと見られる。

ただ設備投資では自動車関連で個社に差が見られ、半導体関係でも勢いに陰りが出るなど、稲葉会長は「EV関係や(次世代スマホなどの)IT関係で少し様子見が始まる」との見方を示した。また補助金については「中央と地方政府で動いているが、今後も続くのかは現時点で見極めがつかない」(稲葉会長)とした。

同日発表した2024年10―12月期の工作機械受注予測DI(「増加」と答えた企業の割合から「減少」と答えた企業の割合を引いた値)はマイナス2・7と、24年7―9月期から4・1ポイント改善した。

稲葉会長は「多くの会員は今後の受注が一進一退の転換期から回復局面に進むと予測しているが、その時期は年終盤から来年半ばにかけて見解にバラつきが感じられる」と述べた。

- 2024年10月3日

-

- 2024年10月2日

-

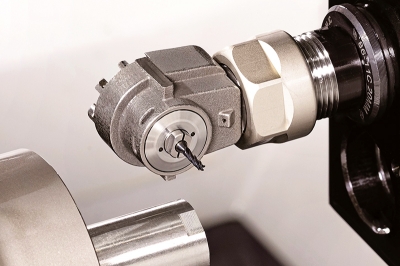

タンガロイは、クーラント(切削油)を駆動源とする高速スピンドル「スピン・ジェット」シリーズに小型タイプを追加して発売した。

自動旋盤などで使用でき、小径工具での加速加工を実現する。2アイテムを展開。価格はオープン。

直径10ミリメートルのシャンクを持ち、スプリングコレットチャックやハイドロチャックなどで把持する。全長約60ミリメートル、最大径約30ミリメートルと小型で、治具や部品との干渉で通常の工具が届かない狭いスペースでも対応できる。

機械主軸と同じ工具軸で使用する「TJS M00形」と、機械主軸に対して90度の向きに工具軸を持つアングルヘッドタイプの「TJS M90形」の2種類をそろえた。1・5メガ―4メガパスカル(メガは100万)のクーラント圧で毎分1万8000―4万回転を発生。穴あけ加工は工具径2ミリメートルまで、エンドミル加工は同3・5ミリメートルまでの工具を使える。

同シリーズは機械内部のクーラントを動力源に専用タービンを回転する。小径工具による掘り込み加工などで高能率加工ができる。

- 2024年10月2日

-

- 2024年10月1日

-

中国の新エネルギー車(NEV)市場の拡大による競争激化が日系自動車メーカーの事業展開に影を落としている。乗用車メーカー8社がまとめた8月の生産・販売・輸出実績では、8社合計の世界生産台数が前年同月比10・2%減の185万4160台となり4カ月連続の前年割れとなった。中国・比亜迪(BYD)など新興勢力が攻勢を強める中、苦境が続いている。

8月の世界生産は全社が前年割れとなった。ホンダ、ダイハツ工業は2カ月ぶり、マツダは4カ月ぶりにマイナスとなったほか、SUBARU(スバル)は2カ月連続、日産自動車とスズキは3カ月連続、トヨタ自動車と三菱自動車は7カ月連続で前年を下回った。

世界市場で苦戦が顕著なのが中国だ。各社の中国販売で、トヨタは新型ミニバン「グランビア」などが好調なものの厳しい市場環境を受け前年同月比13・5%減だった。セダン「シルフィ」の台数減が響いた日産は同24・2%減。ホンダは同44・3%減だった。日産は5カ月連続で、ホンダは7カ月連続でともにマイナスと低迷が続いている。

厳しい市場環境を受け、日産は常州工場(江蘇省常州市)を閉鎖。ホンダも広汽ホンダ(広東省広州市)第4工場を10月に閉鎖するほか、東風ホンダ(湖北省武漢市)第2工場の11月休止を決めた。

日本国内の状況も総じて低調だ。8社の8月の国内生産は全社が前年割れ。トヨタは台風による稼働停止や認証問題による小型スポーツ多目的車(SUV)「ヤリスクロス」をはじめ3車種の生産停止などが影響した。日産はミニバン「セレナ」の台数減が響いた。海外生産が8社中唯一プラスだったマツダも、国内生産はSUV「CX―5」の生産減で2カ月ぶりのマイナス。ダイハツは軽自動車、登録車とも減少し3カ月ぶりに前年を下回った。

- 2024年10月1日

-

- 2024年9月30日

-

丸一切削工具は、パイプ・鋼材の自動面取り機「MDW―N」シリーズを発売した。

鋼材の両端やパイプの内径の同時加工が可能。加工対象物(ワーク)の供給装置、搬送装置もオプションで取り付けられる。

両端の面取りのタクトタイムは1本当たり4秒。長さ130ミリ―1800ミリメートルまでの鋼材を加工できる。鋼材の加工位置の調整にはカム機構を採用し、機械式による長寿命と取り扱いやすさを実現した。

またワークの長さなどを変更するためのスライド機構を工夫することで、ワーク変更の段取り替え作業を10分前後で完了できる。

同社の切削工具ブランド「THE―CUT」で初の自動機械として展開する。

同社THE―CUT営業企画部技術アドバイザーの寺口健二氏は、「面取り加工は必須の工程だが採算化が難しく、高い生産効率が求められる。面取り機はニッチだが当社のユーザーに訴求可能な分野で需要も堅い」と認識。工具商社としての販路や協力メーカーとの関係を生かし、面取り加工の効率化提案を進める。

- 2024年9月30日

-

- 2024年9月27日

-

ユーエフツールは、切削時の振れを抑え、高い穴位置精度と高硬度材に使用しても優れた耐欠損性を持つドリル「ペンタゴン」を発売した。トヨタ自動車が保有する特許技術で、ドリル先端の中心にある鈍角部分のチゼルエッジを平面に近い五角錐に成形する「五角錐チゼル」によって実現した。

一般的なチゼルエッジの先端角が140度ほどなのに対し、ペンタゴンの五角錐チゼルの先端角は170度ほどで平面に近い。これにより先端部の長さが短くなって、加工対象物(ワーク)への食いつきが良くなる。そのため振れは少なくなり、加工と穴位置精度の安定性が高まる。

テストでは金型鋼を5回加工した際の穴位置は、他社製が中心点から直径0・013ミリ―0・06ミリメートルずれていたのに対し、ペンタゴンは5回とも直径0・013ミリメートル以内のずれにとどまった。また刃先の動きが抑制されることで、欠損しにくくなる効果もあるという。

五角錐チゼルはトヨタが自社の生産活動のために開発し、特許を取得。ユーエフツールがその技術に着目し、トヨタから特許の利用許諾を得て製品化した。

既に自動車分野で販売実績があり、今後、顧客の裾野を広げていく考え。また11月5日に東京ビッグサイトで開幕する日本国際工作機械見本市(JIMTOF)に出展する予定だ。

- 2024年9月27日

-

- 2024年9月26日

-

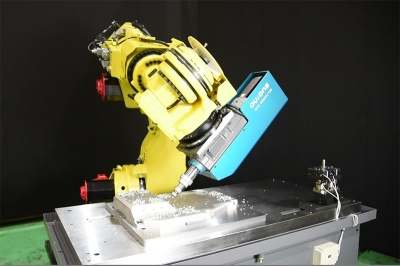

スギノマシンは、ロボットによる切削加工を可能にしたエンドエフェクター(作業を行うアームの先端部分)を開発した。10月に受注を始める。穴開けやネジ立てに加え、ロボットでは難しい高精度なフライス加工にも対応する。消費税抜きの価格は800万円(ロボットを除く)。初年度30台の販売を目指す。

開発した「セルフィーダ デュオ ロボットエディション」は、産業用ロボットの先端に取り付けて使用する。自由な姿勢で位置決めできるロボットのメリットを最大限活用し、あらゆる角度からフライス・エンドミル加工を可能にした。

自動車の車体構造を一体成形する「ギガキャスト」部品など、大型部品を低コストに加工する設備として訴求する。

- 2024年9月26日

-

- 2024年9月20日

-

三和精機は、新型の小型ホブ盤「SHF―08」を開発した。同社の従来機に比べて3割の省スペース化を実現しつつ、剛性を高めて精度を向上させた。電動駆動装置「eアクスル」や産業用ロボット、減速機、2輪車などに用いる歯車加工需要の取り込みを狙う。

サイズは幅1680ミリ×奥行き2150ミリ×高さ2000ミリメートル。主軸の組み付けの工夫やベッドの構造の見直しにより、小型化と高剛性化を両立した。モジュール2までのスカイビング加工に対応。オプションで超硬ホブによる焼き入れ後の高精度仕上げ加工を実現する。

ホブ最大回転数は標準で毎分5000回転、オプションで同9000回転に高速化が可能。またワーク軸最大回転数は標準で同600回転で、オプションによって同1500回転に高められる。

加工室内は完全密閉式の傾斜カバー構造にして切り粉の堆積を抑制。カバーの取り外しを簡単にできるようにし、保守をしやすくするとともに、ローダーの設置を容易にする構造にして、自動化をしやすくした。

三和精機はOSGグループの機械工具商社で、滋賀製作所において歯車加工機などの工作機械のオーバーホールやレトロフィットも手がける。

このノウハウを生かして、2016年にSHF―08の前身機を開発し、ホブ盤の製造販売を始めた。自動化対応の経験も豊富なことから、SHF―08の販売ではローダーやロボットによる自動化も併せて請け負う。

- 2024年9月20日

-

- 2024年9月19日

-

大同特殊鋼は自動車部品の熱処理に対応した「連続式真空焼鈍炉」を発売した。ヒーター加熱方式の採用で電気のみをエネルギー源とし、化石燃料を使用しない。カーボンフリーの電力を使用することで二酸化炭素(CO2)排出量削減が可能。浜名部品工業から初めての受注を獲得した。2030年までに6―8基の販売を目指す。

磁石製造向けに販売してきた連続式真空焼結炉や真空浸炭炉で培った真空技術を、鍛造部品や電磁鋼板などの自動車部品の焼き鈍しに応用した。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を実現できる熱処理の提案が評価され、受注につながった。

雰囲気ガスが必要ないため、雰囲気ガス由来のCO2排出もない。また水冷構造で周囲への放熱がなく、快適な作業環境を実現する。

- 2024年9月19日

-

- 2024年9月18日

-

MonotaRO(モノタロウ)は間接資材の物流拠点「猪名川ディストリビューションセンター」で、無人搬送車(AGV)を使った入荷工程の効率化を進める。AGVを使った仕分けシステムのエラーを減らすほか、検品工程などの作業者の習熟度を高める。2―3年後をめどに現状比5割程度の生産性改善を目指す。

猪名川ディストリビューションセンターは約55万点の在庫を保管し、1日18万行(明細数)の出荷能力を持つ同社最大の物流拠点。年々増加する出荷数に対応するため、ピッキングや荷合わせ、梱包といった出荷工程の自動化を先行してきた。

搬入・検品・棚入れまでの入荷工程では自動化と効率化のため、2024年1月にプラスオートメーション(東京都江東区)製のAGV「t―Sort」62台を含む自動仕分けシステム2系統を導入した。

同AGVは上部の荷台に検品後の商品が入ったコンテナが載ると、システムが指示する仕分けレーンまで搬送して荷物を降ろし、仕分け工程と棚入れの搬送工程を自動化できる。入荷工程は現在までに同じ作業スペースで搬入から棚入れまでの作業時間を従来比2分の1に短縮し、入荷工程の生産性(荷物量に対する作業者の数)も同3―5割改善済み。現時点で入荷の商品量が50―60%増えても対応できるとしている。

今後、AGVを含む検品と仕分けのシステムのエラーを減らすほか、検品などを担う従業員への教育などを通じ作業習熟度を高め、生産性をさらに高める。その上で、28年5月に稼働予定の水戸市の物流拠点や、稼働中の「笠間ディストリビューションセンター」、「茨城中央サテライトセンター」にもシステムを横展開する考えだ。

- 2024年9月18日

-

- 2024年9月12日

-

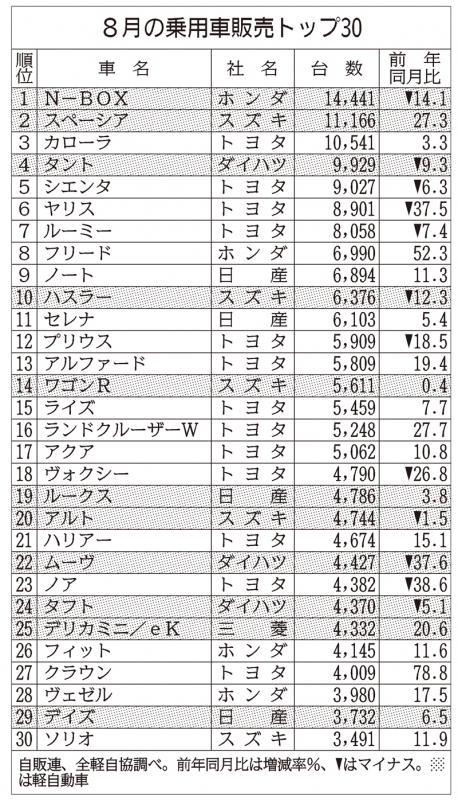

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した8月の車名別新車販売は、ホンダの軽自動車「N―BOX」が前年同月比14・1%減の1万4441台で3カ月連続の首位を維持した。2位はスズキの軽「スペーシア」、3位にトヨタ自動車の「カローラ」が続いた。N―BOX、スペーシアはともにスーパーハイトワゴン系の車種で高い人気が続いている。同車種では各社が新モデルの投入を控えており、今後も販売をけん引しそうだ。

N―BOXは2023年10月の全面改良以降、24年5月に一度首位を逃したが、6月に再び首位に返り咲き、高い人気を示している。24年秋にアウトドアのテイストを入れた新グレード「N―BOX JOY(ジョイ)」の追加を予定しており、前年同期に比べて減っている販売を伸ばせるかが焦点だ。

同27・3%増で2位のスペーシアは23年11月に全面刷新した。N―BOX同様にアウトドア仕様を打ち出した新型「スペーシアギア」の受注を開始しており動向が注目される。

3位のカローラは同3・3%増で、登録車では3カ月連続の1位となった。4月に「カローラセダン」「同スポーツ」「同ツーリング」を一部改良した効果が寄与した。

トヨタの小型車「ヤリス」は同37・5%減ながら6位に食い込んだ。認証不正問題に伴う「ヤリスクロス」の出荷停止が台数のマイナスに響いた。

上位では6月末に新型車を発売したホンダのコンパクトミニバン「フリード」の躍進が目立った。

- 2024年9月12日

-

- 2024年9月11日

-

アルファTKGが開発した人工知能(AI)搭載の協働ロボットシステム「アルファジュリア」が精密板金・金属加工業に好評だ。三松、森精工、タナカ製作所、マカベのほか、タイの大手板金・機械加工メーカーのジンパオも導入した。

アルファジュリアの架台にワークをセットして溶接工程をダイレクトティーチングすると、その後の作業を自動化する。手作業の溶接工程を自動化し、作業時間を5分の1に短縮。仮付けから活用し段取り時間が10分の1になった事例もある。

年間24台の販売目標に対し、発売から半年で受注・納品含め20台をクリア。「製造業の人手不足の解消に貢献したい。ワークを持って厚木テクニカルセンターに来てほしい」と高木社長。バリ取り・研磨・検査の自動化の要望も多く、シリーズ化していく。

- 2024年9月11日

-

- 2024年9月10日

-

ワルタージャパンは、多用途なヘリカルカッター「エクストラ・テックXT」シリーズに「M5250」を追加し、発売した。完全刃切れ仕様で肩削り加工とポケット加工、ランピング加工に加えて、フル溝加工に対応する。消費税抜きの価格は15万―16万円程度を想定する。

カッター径は直径50ミリ、63ミリ、80ミリメートルを用意した。チップ形状は防振性が高くビビリの発生を抑える「G51」や、新製品で防振性と切りくず処理に優れ、チタンやステンレスの加工に適する「G55W」など全6種類が使える。

他社製品と比べて3倍の切りくず排出量を社内試験で確認済み。チタン合金加工のユーザー試験でも他社製品より工具寿命が50%伸びたという。

- 2024年9月10日